| 大本山本圀寺貫首・早川日章猊下のご回向文 |

| ご回向文を youtube で聞く |

|

| 令和5年1月26日 京都 山科 大本山本圀寺 大本堂にて |

| 莚師法縁隆源会 |

| 大本山本圀寺貫首・早川日章猊下のご回向文 |

| ご回向文を youtube で聞く |

|

| 令和5年1月26日 京都 山科 大本山本圀寺 大本堂にて |

|

| 莚師法縁隆源会の皆様へ 令和五年 年頭に当たって |

| youtube で拝聴 |

| 大本山本圀寺貫首・早川日章猊法華総本寺の本圀寺を護山し、盛り立てよう! |

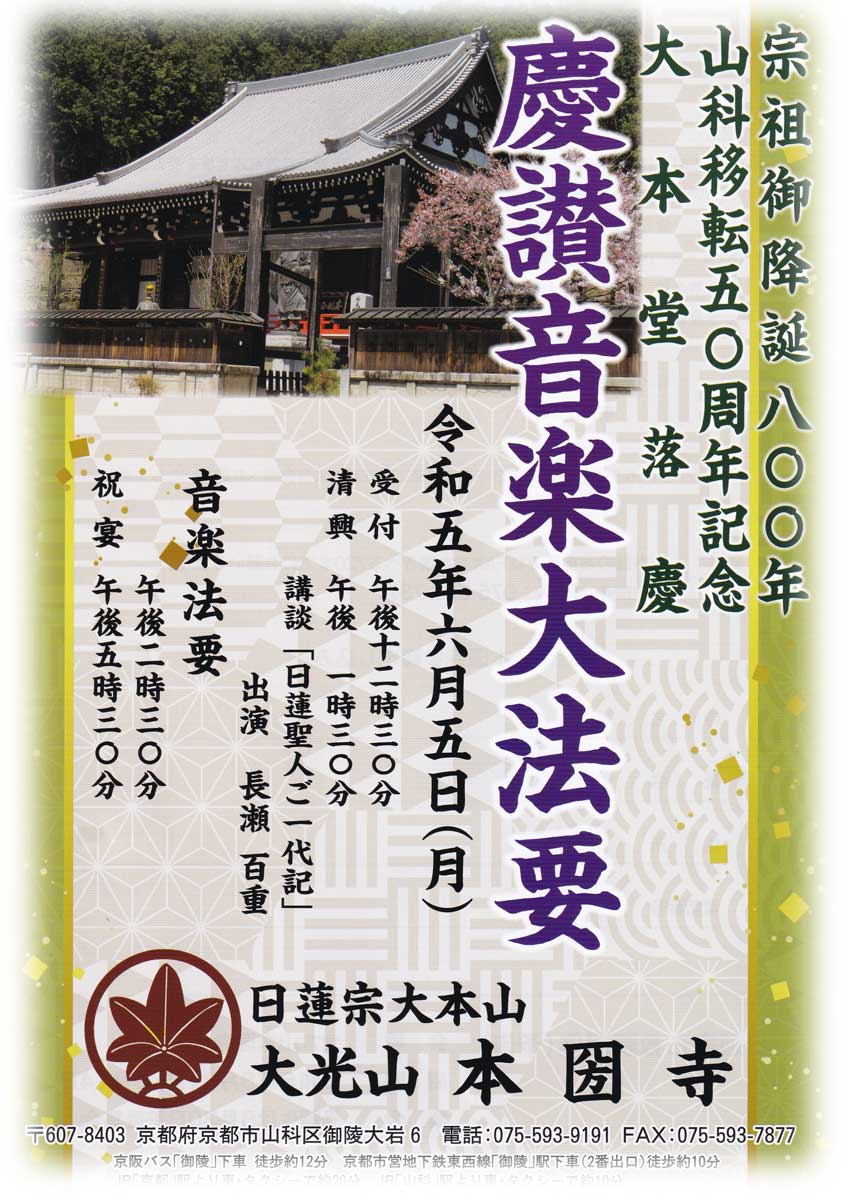

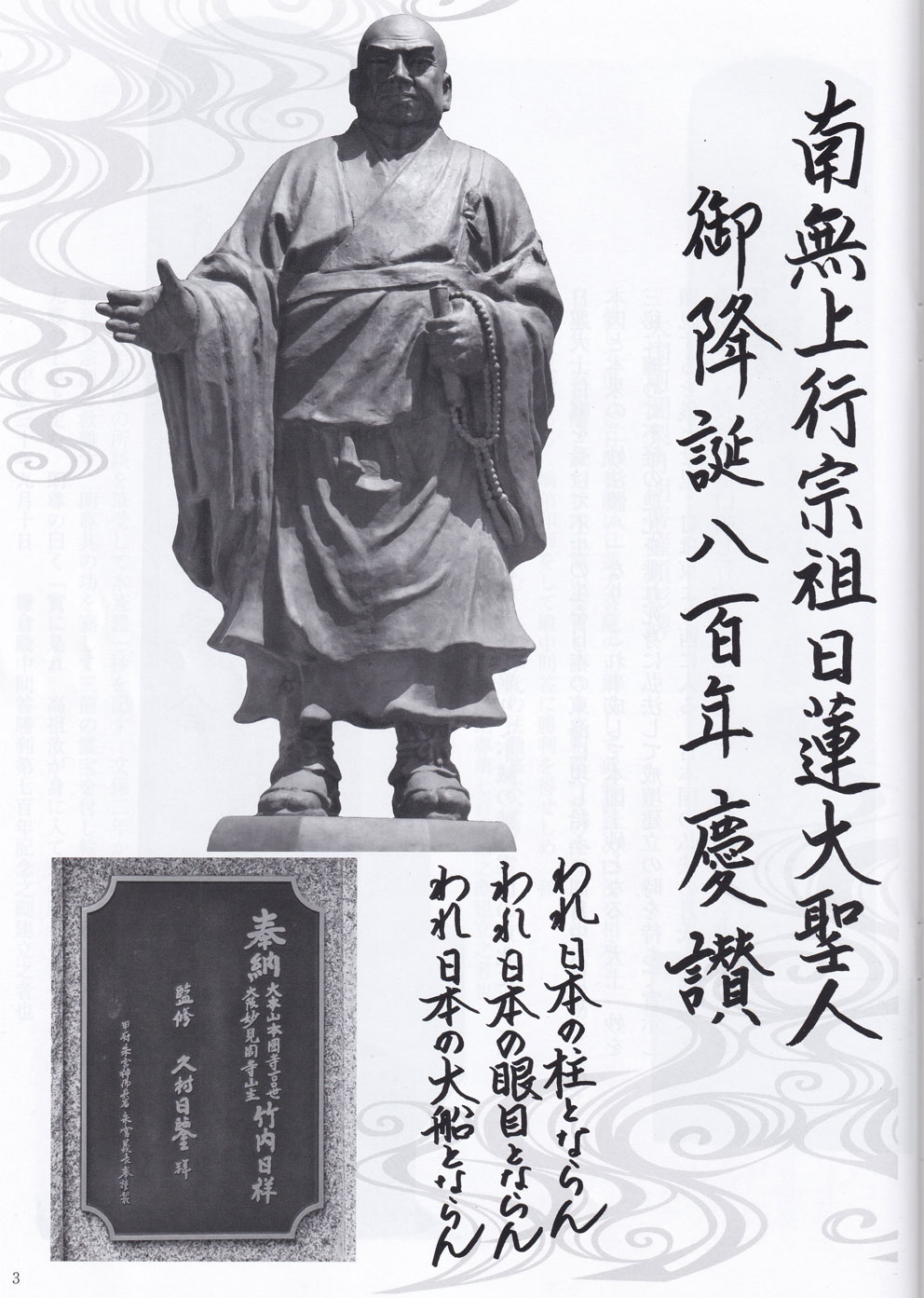

〜西日本から「三大秘法」を整えよう〜 令和五年の清々しき新年を迎え、隆源会の会員の皆様には益々ご清栄の事と存じます。 日頃本山に対し、並々ならぬご厚情を賜り心より御礼申し上げます。小生の晋山式、前貫首・伊藤日瑞猊下本葬儀の合間を縫っての、懸案の大本堂屋根瓦葺替工事は各位の絶大のご協力を忝なくし、堂々と完成することが出来ました。 是れ偏に、各山ご尊聖、有縁の各氏の、新しい本圀寺へ架けるご期待のいたす所と衷心より御礼申し上げます。 この勧募に際しては、法華総本寺である本圀寺が自身に求められているであろう義務の所在を明確にし、六条門流の復興を堅く誓願し、以て光輝ある伝統宗門に宗立の戒壇建立を強く希望を致しました。 これは、前貫首・伊藤瑞叡日慈猊下の遺された課題の実現化であり、そのために、山内にその建案委員会を発足いたし、宗立戒壇への取り組みを始めております。最終的には「宗門」に建白することになります。 ただ、宗立の「本門の戒壇」は本圀寺一山で建立・運営できるものではありません。宗立である限り、多くの宗門人の合意と四条門流妙顕寺様を始めとする京都本山の八山会を中心に、京都・近畿・中部・西日本のご賛同とご協力が無ければなりません。 惟うに、宗門機能はすべて東日本に置かれ、日本の元の中心であった京都・大阪及び西日本には何一つ置かれていません。奮起の勇を以て新しい風を起こし、宗立戒壇は京都に建立していただきたい、と訴えて参りたいと存じます。 さて、本圀寺は京都六条の地より移転し五十周年を迎えています。解散請求訴訟を起こされる程に泥にまみれ、断末魔の底に喘いだ霊跡を第六十三世・沙羅樹院日瑞大和尚を初めとする山務当局の甚深の努力が実り、山科のこの新天地に宗門の霊跡を繋いだのでした。当時、新たに建立した大本堂は落慶の賀を奏しないまま五十年が経ち、今回の屋根の修理と相成った次第です。この間に、日朗上人・日印上人の第七百遠忌、日静上人の第六百五十遠忌に遭遇しております。 そこで、本年(令和五年)六月五日に宗祖御生誕八百年慶讃法要並びに山科移転五十周年記念法要をささやかながら奉行致したく計画を進めております。 莚師法縁隆源会の尊聖各位におかれましては何卒ご出席賜りたく、追ってご案内を申し上げたく存じております。 また、莚師法縁全国大会が六月六日より一泊二日で京都にて開催される予定です。こちらへのご参加も併せよろしくお願い申し上げます。 文末恐乍ら、尊聖並びに各山ご一統様の益々のご繁栄とご多幸をご祈念申し上げます。 合掌 |

| 日蓮宗 大本山本圀寺 貫首 早川 日章 |

| (※令和5年1月26日 発行 隆源会報 第27号 巻頭言より転載) |

| 第2回 宗立戒壇建立建案委員会 発問 |

| 「四信五品抄」に聞く〈信仰の進度と僧俗の修行〉について |

|

youtube で拝聴 |

| 『四信五品抄』に聞く 〈信仰の進度と僧俗の修行について〉 |

| 〜 殊に、法華経における本門戒への展望 〜 |

大本山本圀寺現燈 早 川 日 章 はじめに 『撰時抄』に「詮と不審なる事は、仏は説き尽くし給ども、(中略)天台・伝教のいまだ弘通しましまさぬ最大の深秘の正法、経文の面に現前なり。此深法、今末法の始五々百歳に一閻浮提に広宣流布すべきやの事、不審極まりなきなり」とご教示あり。では、上行宗祖は「最大の深秘の正法」を如何にして経文から開出なされたか? 上行宗祖。立正安国の玄題旗を幕府に突きつけ、忍難慈勝の持戒堅く、法華経の色読領解において、一大事の秘法(妙法五字)から三つの法門もしくは三大事(三大秘法)の開出へと展開なされた上行宗祖。三大誓願の重厚なる帰結を盾に、広宣流布を使命とし、末法に生きる私たちを激励し続けて下さる上行宗祖。この鴻恩に報いるべく、一刻も早く大いなる本門の戒を解明し、宗立戒壇の建立を希求する次第です。 一 永遠のいのちを生きる私たち 妙法華経の核心『壽量品』で「仏のいのちが永遠である」との教えが説かれると、続く『分別功徳品』では、その教えは何故に価値あり大切であるか(正宗分)、人は何を目指し、どのように修行してゆくべきか(流通分)と、法華経の本門の修行が説かれます。 それ故、宗祖は『分別功徳品』は一品二半を構成する重要な章であると見做していました。『四信五品抄』は宗祖が期せずして六老筆頭の日昭上人を経由し届いた檀越富木常忍公の行者位と用心に関する質問状に応じて書き送った書である。宗祖のお答えは富木氏一人に限られたものでなく、末法万年の信仰者に示された至極の書翰である。宗祖は『分別功徳品』の文底秘沈の仏意(後述)を発見されている。当に期せずしての亀鑑の書である。 ところで、『法華経』(上・中・下 岩波文庫版)の訳注者は「壽量」「分別」両品の注で「如来が『余はこのように久しい以前に「さとり」に到達した』と説くのも、『余は最近に「さとり」到着した』と説くのも、すべて仏の方便であるという。また、如来が入滅したというのも『如来がこの世に現れるのは、容易なことではない』ことをさとらせるための方便であるという。『法華経』七喩の第七とされる「良医に譬喩」が物語られる。これもアウバミヤであるが、そこに述べられる仮定の事実は実に下手である。」(下巻三八七頁) 「日蓮は、富木常忍から『法華経』の修行について質問を受け、『四信五品抄』を書いて四信の第一の「一念信解」と五品の第一の「随喜」とがその基本であると説いているが、インド学の立場から見たとき、この章は重要な思想も文化的事実も明らかにしていない。」(下巻三九一頁) 等と、訳注者みずから法華経中の主要両品に公然と、酷い毀?を加えている。正に、増上慢もここに極まれり、の沙汰である。「久しい以前にさとりに到達した」と説くのは方便ではなく、仏の真実の言である。昭和四十二年発行以来、数十刷を重ねる超ロングセラーとなった理由は「ほとけの命は永遠である。ゆえに、私たちの命も永遠である。そしてわれわれは、有り難くも、南無妙法蓮華経の下種益を等しく受けられる身である。」と説く法華経の紹介本であったからである。法華経が普遍宗教たる所以はこのことに尽きるのです。 ところで、サンスクリット語原典を、例えば「人は最高の人(仏)のために、美しく素晴らしい塔を造らせよう」(『分別功徳品』)等と卓越した和文に訳した博学者ながら、「人は何故、仏塔を造るのか」という人を思い遣るこころをいささか欠いているやに思われます。 これではパソコンで「北方領土返還」をロシア語に変換出来ない某国の国民と同様のそしりを免れ得ないと指摘して措きます。 二 本経文の前提条件について さて、篤信外護の富木常忍公は末代法華行者者位竝用心に関して 一、 諸法を観せんと欲すれば、心いよいよ闇々として観念すること能はず、仍って読誦を業とせんとすれば忿劇極まりなし、如何が修行して其の理を得べきや。 二、 肉食の事、時刻を経ず行水を用ひ、佛経に向ひ奉り読誦せしむること如何。また一宿を経るの後、行水を用ひず読誦せしむること如何。・・・ 等々の日常生活での実際上の事柄について質問をされた。大切なことは、それら質問の根底には禅定、智慧、戒律という三学の基本的な課題が横たわっていることでした。 これらの問いに対し、宗祖は先ず、末代行者の信解の程度即ち行者位を決すべきを先決問題とした。法華経本門の流通分の分別功徳品の四信と五品とは法華修行の大要、在世・滅後の亀鏡、法華経に説かれる唯一の行者位でり、其の四信の第一信と五品の第一の随喜品とを天台・妙楽の六即に配すれば名字即であると断定された。この名字即とは信じて未だ修行に移らない程度の位である。 『日蓮宗の教え』(監修日蓮宗勧学院 日蓮宗新聞社出版)の冒頭を飾る序分に、勧学院長 宮崎英修博士は 「問う、其の義を知らざるひと、唯南無妙法蓮華経と唱えて解義の功徳を具するやいなや」「答う、小児乳を含むに其の味を知らざれども、自然に身を益す、耆婆が妙薬誰か弁えて之を服せん」 (『四信五品抄』 上行宗祖真筆 五十六歳) 日蓮聖人のこの有名な一節を引用され、 「これは、赤ん坊が乳をのむのにその乳が甘いとか、からいとか、自分の母親の父が乳母のものか、牛乳か他の乳かと乳への区別・分別などしなくとも、与えられた乳を飲めば自然に成長し育っていくように、また天下の名医である耆婆の調整した薬はどんな病人も、難病に苦しんでいる人も飲めば必ず病が治り、難病にかかった人もその病を治すことができると言われています。(中略)たしかに法華経の教えを信じ、南無妙法蓮華経と唱えるならば自然に仏の功徳を身にそなえることができます。」 と、解説されています。宗祖の御指南のように、この遺文の一節は信仰の初め、人が入信するときのことを乳児の乳、病人の薬に喩えたもので、入信とは、素直に身を任せ、疑いを持たず、信じることであるというのであります。 『分別功徳品』は冒頭から、み仏が壽命の長遠を説くや、「大饒益」「無生法忍」を得る衆生、「聞持陀羅尼門」「楽説無礙?才」「旋陀羅尼」を得る菩薩、「不退の宝輪」「清浄の宝輪」を転ずる菩薩、「阿耨多羅三藐三菩提」を得る各所の菩薩等々、宇宙に存在するすべての者に大変革が生じます。「世尊は無量不可思議の法を説きたもうに、饒益する所有ること虚空の無辺なるがごとし」と。 では、世尊が説かれる「仏の壽命の無量なることを聞く」ことにはどのような意義があるのだろうか。『分別功徳品』は弥勒菩薩の歓喜の讃文に続いて流通分に入り、衆生が仏の寿命の長遠なることを聞いて一念信解をこころに生じた場合と、仏のことを知らず一心に五波羅蜜を修行した場合とを比較する重要な経文が示される。宗祖はこの経文を洞察されて、 「其れ衆生あって佛の寿命の長遠なること是の如くなるを聞いて、乃至、能く一念の信解を生ぜば所得の功徳、限量有ること無けん。」と、「もし人が膨大に長い時間を五波羅蜜を修行した」場合とを比べます。宗祖はこの例話を受けて『四信五品抄』では 「問う、末法に緯リテ初心の行者必ず円の三学を具するや否や。」 「答えて曰く、此の義大事為り。故に経文を勘え出して貴辺に送付す。所謂五品の初・二・三品には仏正しく戒・定の二法を制止して、一向に慧の一分に限る。慧又堪えざれば信を以て慧に代う。信の一字を詮と為す。(中略)」 「問うて曰く、末代初心の行者は何物をか制止するや。」 「答えて曰く、檀・戒等の五度を制止して、一向に南無妙法蓮華経と称せしむるを一念信解・初随喜の気分と為すなり。是則ち此の経の本意なり。」 (『四信五品抄』) と述べている。初心は五度(布施・持戒・忍辱・精進・禅定)などに気を遣わず、雑念無く本仏のもとで、お題目を一心に 唱えるべきである。と、示されたのです。初心者に対するこの要諦は宗祖が『分別功徳品』の文底秘沈から、事の一念三千に基づいて独自に導き出された日本仏教史上の一大発見です。 ところで、衆生が仏の寿命が仏の長遠なることを聞いて一念信解をこころに生じた場合と、五波羅蜜を修行した場合とを比較したことについてですが、これは一念信解と五波羅蜜とを比較したように思われますが、実はそうではありません。比較の前提条件である「仏の寿命の長遠なることを、聞いたか、聞かなかったか」が問題視されているのです。これがこの比較の正体ですが、宗祖はこのことについて、注意喚起をされていません。『分別功徳品』を読誦する者の重要な点です。しかも、仏の寿命の長遠なることを「きいた」との用語は、単に聞いたという意味ではなく「人すべての命も永遠である、と確信出来た」という聞いた後の反応を含む意味で使われているからです。そして「この確信」こそが我が法華経の本意、揺るぎない志高、速成就仏身への立脚点ではないかと思います。 三 五度を制止しての唱題(信唱)は慧学の範疇に留まるのか 次に行者の用心とは、三学六度に対する進退取捨の問題である。宗祖の学風は「依法不依人」でその鉄則により法華妙経の顕文を見て条理を尽くされている。すなわち、経文は初心の行者には布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧の六度の中、前五度(戒学と定学)を制止し、慧学のみを許している。そこで、宗祖は以信代慧とすべきと教導された。慧に代わる信とは初心にあっては四信の一念信解、五品の初随喜品を基本的な態度とし、具体的な修行行為としては五字の題目を一心に唱えることである、と厳戒された。これは、富木常忍公の第一番目の「諸法を観ぜんと欲すれば、心いよいよ闇々として観念すること能わず、仍って読誦を業せんとすれば忿劇極まりなし、如何が修行して其の理を得べきや」の問いに答えたものです。付記すれば、この問いは三学の内の禅定と智慧にあたり、その他の質問はすべて戒律にあたる。拝察するに、宗祖はその他の質問が日常の不浄に関するあまりに細々したものであったためか一切答えておられない。 しかし、ここに少しく疑問が生じているのであります。「ひたすら題目を唱えるべきこと」は概念としては慧学の範疇に入るが、行為としては戒学に入るのではないのか。信じるがゆえに、他の一切を禁止しての唱題であるゆえ、戒学ではないのか?唱題は慧学の範疇とする『分別功徳品』の基本的立場に矛盾しかねないという疑問であります。 『宗義大綱読本』(日蓮宗勧学院監修 平成元年)の三大秘法の解出の中で、 「ところで唱題修業は末代の観心であるという認識を聖人が持っておられたことは観心本尊鈔に明らかな通りである。とすれば唱題は必然的に能観と所観とを兼備しなければならない道理で、所観の本尊と能観の題目と、それに修業の道場としての戒壇の三者が要請されることになって、佐渡流罪以降に唱題は本尊と題目と戒壇とに開出されることになったものと考えられる。また聖人はしばしば一宗は戒定慧の三学を具備していなければならぬと示されるが、その意味から考えると題目の宗教は戒=戒壇、定=本尊 慧=題目の三学を元来内包するものである。」と示されているので、筆者が抱いた前述の疑問はほぼ解消される。付言すると、『宗義大綱読本』で、戒壇とは、「修行の道場」「妙法五字の題目を受持する道場」と規定されています。 四 五品の第三信までは禁止し、第四信以降からは、「檀・戒等の五度」が必要となること さて、小児は確かに成長してゆきます。それが自然の節理です。乳から離乳食、離乳食から普通食となり、いつしか少年となり、青年となります。やがて生きてゆく上で食物生産やら栄養価値やら食生活あるいは疾病・衛生などに関する多くの知識を持たねばなりません。いつまでも心身共に純粋無垢な赤子でいられないのです。 一方、信仰面でも幼少期・青年期・さらには、壮年期、円熟期、完成期があるように思われます。無心で入った信仰が自分に合っているかどうか等々、煩悶しつつ、成長に随って自分の信仰について良い意味で深く考えるようになってまいります。成長過程にあって「滅後の五品」を私たちはどのように受容したらよいのでしょうか。在家信仰者としては、或いは出家者としては。それぞれの生活全般の中での修行はどうあったらよいのだろうか? み仏から、善男子よ、善女人よ、と呼びかけられるとき、現代の出家者と、在家者との間には社会生活上は相似ていても、人生上には全く異なる使命を有しているのです。 『分別功徳品』には出家・在家の言葉は見られますが、それぞれの修行や使命の異なりについては講説がありません。 『四信五品抄』は続けて 「疑いて云く、此の義未だ見聞せず、心を驚かし耳を迷わす、明らかに証文を引きて請う、苦に之を示せ。」 「答えて曰く、経に云く、「我が為に復塔寺を起て及び僧坊を作り、四事を以て衆僧を供養することを須いず」と。此の経文、明らかに初心の行者に檀・戒等の五度を制止する文なり。」 「疑いて云く、汝が引く所の経文は但寺塔と衆僧と針りを制止して、未だ諸の戒等に及ばざるか。」 「答えて曰く、初めを挙げて後を略す。」 「問うて曰く、何を以て之を知らん。」 「答えて曰く、次下の第四品の経文に云く、『況んや復人有って能く是の経を持ち、兼て布施・持戒等を行ぜんや』云々。経文分明に初・二・三品の人には檀・戒等の五度を制止し、第四品に至りて始めて之を許す。後に許すを以て知りぬ、初めに制することを。」 と述べられて、檀・戒は初心の行者には必要なく、第四品の兼行六度、第五品の正行六度へと上級を志すに随って、檀・戒が必須となることを示された。上行宗祖のこのご指南は言うまでも無く、妙法蓮華経分別功徳品の経文に拠るものであるが、戒の内容は何か? 先ずこの御書の文脈から、「檀・戒等の五度」は布施・持戒・忍辱・精進・禅定の五波羅蜜を指すとみられる。ところで、三学の立場より六波羅蜜を分別すると布施・持戒・忍辱・精進は戒学、禅定は定学、智慧は慧学に分別される。この立場からすると「檀・定等の五度」という表現は不可思議で、「檀・戒等の五度」若しくは「檀・定等の五度」或いは「戒・定」という表現でなければならない。つまり、宗祖は「戒と定・戒」と戒を重複し強調されておられることになります。この短い問答の中で、「檀・戒等の五度」と三回も使用され「戒」を骨張されておられることは、宗祖はここで、何か特別の意図を教示されたかったのではないか、と拝察せざるを得ません。「戒」を特に強調されておられるので、或いは本門戒もしくは本門の戒壇へと論理を向かわせたかったのではないか、とも連想致します。 当時、宗祖は前年七月に五大部最後の『報恩抄』を書かれ、繰り返し打ち出してきた三大秘法の建立をこの書において、はっきりと宣言し、「本門の戒壇」を明確に位置づけされています。日々の宗祖の脳裏には三大秘法が連座し、その眼目たる本門の本尊・題目・戒壇が渦巻いていたと思われます。 「問うて云く、天台・伝教の弘通し給わざる正法ありや。答えて云わく、あり。末法のために仏留置給。(中略)天台・伝教の弘通せさせ給わざる正法なり。求云、其形貎如何。答云、一は日本乃至一閻浮提一同に本門の教主釈尊を本尊とすべし。・・・二には本門の戒壇。三には日本乃至漢土・月氏・一閻浮提に人ごとに有知無知をきらわず一同に他事ををすてて南無妙法蓮華経と唱べし。」 宗祖の三大秘法は、法華経に内在するあらゆるものを具体的に包括する実に巨大な構想であり、まさに、法華経三千塵点の時空を遥かに超える広大無辺なみ仏が、みほとけにおいて、み仏のみがお示し下される三大秘法であります。本尊にしても題目にしても戒壇にしても、曼荼羅かご本尊を飾り、題目を唱えれば、戒壇が発生する、と言うが如き安っぽいモノではなく、一閻浮提の本尊・戒壇。題目であらねばなりません。 五 第四信以降に「檀・戒等の五度」がなぜ必要か? 宗祖は『四信五品抄』で 「第五十人は初随喜の外なりと云ふは名字即なり。「教弥実なれば、位弥下れり」とい釈は此の意なり。四味三教より 円教は機を攝し、爾前の円教より法華経は機を攝し、迹門より本門は機を尽くすなり。「教弥実位弥下」の六字に心を留めて案ずるべし」。 このように、荊溪大師の釈を例に、法華経の行者の修行の進度・進展がもたらす位について触れます。止観第六には「法華以前の蔵・通・別の三教より円教は下々の人々を救い、また同じ円教といわれる中でも法華以前の通教や別教に説かれた円教よりも法華円教の方が広く下々の人々を救い、同じ法華経の中でも迹門よりも本門の方がより下々の人々を成仏させているのです」、とあり、荊溪妙楽大師の云われる「教弥実位弥下」に意義にしっかりと思いを致すべし、と訓戒しています。 宗祖のこの訓戒から、菩薩の行をめざす出家者は、決して自高にならないよう「檀・戒・の五度」に精励し、下々の人々と謙虚に相まみえなければならないことが読み取れます。 宗祖は更に、 「止観第六に云く、「前教其の位を高くする所以は方便の説なればなり。円教の位下きは真実の説なればなり。」弘決に云く「前教より下は正しく権実を判ず。教弥実なれば位弥下く、教弥権なれば位弥高き故に」と。又記の九に云く、「位を判ずることをいはば、観境爾深く、実位爾下きを顕す」と云々。」 (『四信五品抄』) 荊溪天台大師の釈を取り上げ、前教より円教の位は低いこと、教の権実により権教は高く、実教は低いこと、位を判ずれば観境深く、実教の位は低いことを明らかにされます。 「実るほど 頭を垂れる稲穂かな」の歌のように、謙下して自高ならずに「檀・戒の五度」に精励し下々の人々と相まみえるべきことを訓戒されています。 六 本門戒への展望 現在の四信、滅後の五品と天台の六即とで修行の位が高度になれば、「檀・戒の五度」もしくは智慧を含めた六波羅蜜が必要になることが判明しましたが、一方で伝統的な戒(学)に関することについて、宗祖は『四信五品抄』で 「文句に云く「問う、若し爾らば、経を持つは即ち是れ大一義の戒なり。何が故ぞ復能く戒を持つ者と言うや。是は初品を明かす。後を以て、難を作るべからず。當世の学者、此の釈を見ずして、末代の愚人を以て、南岳・天台の二聖に同ず。?の中の誤なり。」等云々。(中略)伝教大師云く「弐百五十戒忽ちに捨て畢んぬ」と。唯教大師一人に限るにあらず。鑑真の弟子如法・道忠並に七大寺等も一同に捨て了んぬ。叉教大師、未来を誡めて云く「末法の中に持戒の者有らば、これ怪異なり。市に虎の有るが如し。此れ誰か信ずべきや」云々。」 と、述べている。即ち、文句の第九の巻に「法華経を信じ持つことが第一の持戒であるならば、何故に次に至って復た戒を持てと勧めるのか。答う、初心の者の持つ戒は理戒といって経を信じることである。後に至って勧められる戒は事戒といって修行の進んだ第四品以上の者のことである。(中略)今の学者はこれらの注釈を見ないで、末法の愚人の修行を相似即の南岳や観行即の天台のような聖人と混同している。実に誤りの中の誤りというべきだ。 更に伝教大師は二百五十の諸々の戒律も忽ち捨てて了い、末法無戒説を主張された。唯一人伝教大師だけでなく、鑑真の弟子で戒行で名を残した学僧の如法・道忠の二人や並に奈良の七大寺の学者達も伝教大師の説に承服して戒律を捨て去ったのである。また、伝教大師は、末法の世に持戒の者がいるというならば、街に虎が棲んでいるという類であるから誰も信じないだろうと『末法燈明記』に説いている。 さて、天台と伝教両大師の修行に対する中心的な考え方が、上行宗祖の筆により歴然と出ている。天台の六即では六度の戒学は上級には必然的に要請されること、伝教大師は小乗の所謂二百五十戒を廃し末法無戒を説いて天台に追従している。では、日蓮聖人における戒学・本門戒はどのようであろうか?宗祖は『四信五品抄』で 「問ふ、汝何ぞ一念三千の観門を勧進せずして、唯題目計りを唱へしむるや。」 「答へて曰く、日本の二字に六十六箇國の人畜財を攝尽して一つも遺さず。月氏の両字に豈に七十箇國なからむや。妙楽の云く『略して経題を挙ぐるに、玄に一部を収む』叉云く『略して界如を挙ぐるに、具さに三千を摂す。』文殊師利菩薩・阿難尊者、三会八ヶ年の間の仏語、之を挙げて妙法蓮華経と題し、次下に領解して云く『如是我聞』と云々。」 「問う、汝の弟子、一分の解無くして但一口に南無妙法蓮華経と称うる其の位如何。」 「答う、此の人は但四昧三教の極位並に爾前の円人に超過するのみに非ず、将叉真言等の諸宗の元祖たる畏・厳・恩・蔵・宣・磨・導等に勝出すること百千億倍なり。請う、国中の諸人、我が末弟等を軽んずこと勿れ。(中略)罰を以て徳を惟うに、我が門人等は「福過十号」疑い無き者なり。」 と、題目とは妙法蓮華経であり、その五字に法華経一部二十八品のすべてが収められているので天台のいう様な理の一念三千、理の六度による修行は勧めず、題目の信唱を奨めるのです、と教示されています。 このことから、上行宗祖は原始仏教以来の修行の徳目たる迹化の六度(六波羅蜜)を事の一念三千により,信行重視の本門の六度へと姿を変えさせしめ、その上で、在家の初心には題目の絶勝を、出家上級の行者には本化の六度の戒行を勧奨されたものと拝解いたします。殊に、「破邪顕正」を宗旨とする日蓮門下の出家者の三学はいささかも懈怠あることなく、行学二道すべきを本門の戒の一角となすべきと思愚します。 以て、本門戒(壇)への展望は、宗祖の『四信五品抄』に示された要諦を基とし、本迹両門の流通十六品半に刮目をいたし、御遺文を渉猟するを宗と為すべきを課題とし、以て出門とします。 |

|

維 時 令和五年 二月 十五日 本圀寺大客殿にて |

| 第3回 宗立戒壇建案委員会 発問 |

| 一妙三秘における三大秘法同時相即性について 〜大本山本圀寺 貫首 早川 日章猊下 〜 |

| ーー宗立戒壇は宗門運動としてーー |

| 一妙三秘における三大秘法同時相即性について ◇◇◇ 宗立戒壇建立は宗門運動として ◇◇◇ 大本山本圀寺 現当 早 川 日 章 はじめに 宗祖遺文の録内、録外に現れる一妙に関わる用語(五字、妙法蓮華経、一大事、一大事秘法、一大秘法)、或いは三秘に関わる用語(円定、円戒、円慧、三大事、二大事、本尊、戒壇、大戒壇、南無妙法蓮華経、題目、他)等があるが、この小論は、それらを整理し、本尊・戒壇・題目がそれぞれ独自の法体を持ちつつも、それぞれが時を同じくする「相即の関係」にあることを示そうとするものである。なお、宗祖遺文は原則的に時系列の順とし、一妙三秘の形成前期・形成期・完成期の三つの期間に分け、概観(概説)いたします。 なお、対象の資料としては宗祖遺文中、真偽未決の『三大秘法鈔』等録外をすべて除き、録内中の真筆遺文のみを取り上げて検討をしたい。それは資料選択による誤解を生まないための小生の基本的態度によるものである。ここで建案委員会の内情を述べると、伝統教学の流れから、『三大秘法鈔』を資料に加える委員が多くいるが、私はこれに組みしない。 一 一妙三秘の形成前期について 立教開宗以来、宗祖は溢れる熱誠を以て法華経の流布に邁進なされた。昼は鎌倉の辻に、夜は信者の育成と執筆に。その崇高な御姿は宗祖を慕う法華信者のすべてが畏敬するところでした。法華経八巻を、様々な角度から身読され、『諸宗問答鈔』『主師親御書』、大部の『守護国家論』、国土に起こる大地震・大飢饉・大疫病等の根源を知らしめし、災難を対治するための書『災難興起由来』『災難対治鈔』。そして、優勢極まりなき念仏の法門に対し、法華の法門が如何に勝れるか、との問題意識から説く大部の『唱法華題目鈔」。これら多角からの追及は『立正安国論』に結実し、文応元年七月幕府への諌暁となった。その結果、宗祖は迫害に次ぐ迫害の中に身を晒すことになった。 その苦難の十年間、身を置く安全な場所の少ない宗祖ではあったが、決して執筆を絶やすことなく『四恩鈔』、大部の『教機時国鈔』『顕謗法鈔』、そして、法華経の題目は八万聖経の肝心、一切諸仏の眼目と説く大部の「法華題目鈔」等の多数の御書を遺されている。それらは全て布教実践を通じて筆を執られているので極めて先鋭的である。いま仮に、この時期を一妙三秘の形成前期と命名しよう。 この時期、宗祖はどちらかと言えば対外的で、独自の教学の形成を目指さず、天台法華の復興を目しておられるかのようであった。従って、後の三大秘法に直結するような論は余り見られない。しかし、その萌芽は諸所に見つけられるのである。 宗祖は、その後、処刑断罪の龍口法難に遭い、その果てに佐渡の原野にただ一人放り出されて仕舞われた。宗祖の遺文で三大秘法の言葉が初めて現れるのは佐渡離島前の『法華行者値難事』である。即ち、本門の本尊と四菩薩・戒壇・南無妙法蓮華経の五字とである。一見して、これら三つの用語が揃って、突然現れたのではないかと感じられますが、決してそうではないこと、それには宗祖に深い思いと必然的な理由があって一堂に集合してきたのであること。その詮索は最後の章に譲り、今はそれらに関わる用語が形成前期の真筆遺文においてどのように使用され、或いは芽吹き、或いは深化したかを見ることとします。 (1) 形成前期における法華経・妙法蓮華経と一妙(一大秘法) ご遺文中の主題に関わる主要部分を抽出すると次のようになる。 「法華経の肝心たる方便・壽量の一念三千・久遠実成の法門は妙法の二字におさまれり。(中略)今法華経は四十余年の諸経を一経に収めて、十方世界の三身円満 の諸仏をあつめて、釈迦一仏の分身の諸仏と談ずる故に、一仏一切仏にして妙法の二字に諸仏皆収まれり。」 (『唱法華題目鈔』文応元年) ここに、宗祖の揺るぎない法華経観が述べられている。下手な解説でご遺文を汚す愚を避け、唯、しっかりと拝読することにいたします。 「問云、妙法蓮華経の五字にはいくばくの功徳をおさめたるや。答云、大海は衆流を納め、大地は有情・非情を持、如意宝珠は万宝を雨し、梵王は三界を領す。妙法蓮華 経の五字亦復是の如し。一切の九界の衆生並に仏界を納たり。十界を納れば亦十界の依報の国土を収む。先妙法蓮華経の五字に一切の法を納る事をいわば、経の一 字は諸経の中の王也。一切の群経を納。 (『唱法華題目鈔』文応元年) ここでは、法華経の世界観、国土観が述べられ、求める一秘(妙法蓮華経)が堂々と座っていることが把握されます。 「夫れ国は法に依りて昌え、法は人に因りて貴し。国亡び人滅せば、仏を誰か崇むべき。法を誰か信ずべきや。先ず国家を祈りて須らく仏法を立つべし。」 (『立正安国論』文応元年) ここでは、国家と人と仏法の関係が述べられ、正法をもって国を安めんという宗祖の熱情がほとばしり、生きた法華経、法華経精神が躍如としています。 「されば薬王品に仏宿王華菩薩に対して云、「譬えば一切の川流江河の諸水の中に、海為れ第一なるが如く、衆山の中に須弥山為れ第一、衆星の中に月天子最も為れ 第一等云云。妙楽大師釈云、「已今当説最第一」等云云。此経の一字の中に十方法界の一切経を納たり。譬ば如意宝珠の一切の財を納め、虚空の万象を含めるが如し 。 (『法華題目鈔』文永三年) 宗祖は法華経が諸経の中で経王たる所以は、事の一念三千・久遠実成の本仏にあり、故に、諸経・諸仏はすべて寿量品の本仏の分身であること。そして、私たちが住む 国土、私たちが創る国家は、それが昌えてこそ、仏陀・仏の教えを私たちは信じ崇むことが出来るし、そのために国主は、おおらかな法華経の教えを以て国を仏国土に変 え、国民を統治すべきであると主張される。 法華経は虚空の万象を含める国土観・世界観であり、言い換えれば、法華経による優れた唯一の世界観である、それは法華経の勝れる人間観・教育観をも指示する。後に、一大秘法(一妙・一秘)と宗祖が述べる法体がこの時期に十分に提示されています。 (2)形成前期における本尊 「法華経を信ぜん人は本尊、並に行儀、並に常の所行は何にてか候べき。答えて云く、第一に本尊は法華経八巻・一巻一品・或は題目を書て本尊と定むべしと、 法師品 並に神力品に見えたり。またたえたらん人は釈迦如来・多宝仏を書ても造ても、法華経の左右にこれを立て奉るべし。またたえたらんは十方の諸仏・普賢菩薩等をもつく り、かけたてまつるべし。」 (『唱法華題目鈔』文応元年) 宗祖は法華経における本尊について、ここに詳しく教示されている。本尊の核心は、法華経八巻で、それが整えられない場合には一巻でも一品でも、或いは題目を書い て本尊に定め、それでも満足出来ない人は釈迦如来・多宝仏を書いても造っても、法華経の左右にこれを立て、なおそれでも満足出来ない人は十方の諸仏・普賢菩薩等 をもつくり、立て奉っても良い、という。しかし、本尊は飽くまで法華経八巻、即ち経本である。 この時期の宗祖においては、諸経中の経王としての法華経の教えの正当性を強く打ち出すために当然ともいえる本尊観である。しかし、後に変化を遂げる本尊である。 (3) 形成前期における妙法蓮華経・題目(唱題) 「行儀は本尊の御前にして必ず坐立行なるべし。道場を出ては行住座臥をえらぶべからず。常の所行は題目を南無妙法蓮華経と唱うべし。たえたらん人は一偈一句をも 読み奉るべし。助縁には南無釈迦牟尼仏・多宝仏・十方諸仏・一切の諸菩薩・二乗・天人・竜神・八部等心に随べし。愚者多き世となれば一念三千の観を先とせず。その 志あらん人は必ず習学してこれを観ずべし。」 『唱法華題目鈔』(文応元年) 「故に妙法蓮華経の五字を唱る功徳莫大なり。諸仏諸経の題目は法華経の所開なり、妙法は能開なり、としりて法華経の題目を唱うべし。」 『唱法華題目鈔』 唱題の行儀は、正式には本尊の前で座って南無妙法蓮華経と唱えて行うという普遍的で唯一の修行方法である。しかしながら、これで満足し得ない人は南無釈迦牟尼 仏・多宝仏・十方諸仏・一切の諸菩薩・二乗・天人・竜神・八部等と心に唱え、心に思い浮かべ、祈願することも良いという。つまり、行住座臥にわたる唱題はまた、功徳莫 大である。 「真実に円の行に順じて常に口ずさみにすべき事は南無妙法蓮華経なり。心に存べき事は一念三千の観法なり。これは智者の行解なり。日本国の在家の者には但一向に南無妙法蓮華経ととなえさすべし。名は必体にいたる徳あり。(中略)口ずさみは必ず南無妙法蓮華経なり。」 『十章鈔』(文永八、五、 ) お題目は口ずさみのように常に唱えることが大切である。智者は唱えながら、一念三千の観法を行うが良い。在家は只管お題目を唱える事が大切である。何故ならば、 唱題が観法を身に着けてくれるからだ。 「妙とは蘇生の義也。蘇生と申はよみがえる義也。(中略)法華経は死せる者をも治す。故に妙という釈也」 『法華題目鈔』 ( 文永三年正月六日清澄寺にて 妙とは蘇生の義、題目には人知を超える不思議な力がある。宗祖はこの時期、題目とは専ら唱えることを勧奨しておられ、題目の深い意味や功徳等についての宣明は佐 渡期を待つことになる。 (4) 形成前期における戒壇 宗祖遺文に戒壇という用語については余り目立つものは無い。伝教大師の努力により建てられた比叡山大戒壇の存在が大きい故なのか。その為、叡山の現状に対する 批判は余り無い。母山を信じ、期待を寄せ続けているためか? いずれにしても、戒壇は叡山に任せるのみで、宗祖自身の戒壇という問題意識はこの時期には感じられな い。 「謗法の者に向っては一向に法華経を説くべし。毒鼓の縁と成さんがためなり。例せば不軽菩薩の如し。(中略)愚者と知らば、必ずまず実大乗を教ゆべし。信謗共に下種となればなり。」 『教機時国鈔』(弘長二、二、十) 「善は但善と思ほどに、小善に付て大悪のおこる事をしらず。所以伝教・慈覚等の聖跡あり。すたれあばるれども念仏堂にあらずといいすておきて、そのかたわらにあたらしく念仏堂をつくり、かの寄進の田畠をとりて念仏堂によす。」 『南条兵衛七郎殿御書』(文永元年、二、十三) 「仏法の滅・不滅は叡山にあるべし。叡山の仏法滅せるかのゆえに、異国我朝をほろばさんとす。叡山の正法の失るゆえに、大天魔日本国に出来して、法然・大日等が身に入、此等が・・・) 『法門可被申様之事』(文永六、 ) 「日本国に去ぬる聖武皇帝と孝謙天皇との御宇に、小乗の戒壇を三所に建立せり。其の後桓武の御宇に、伝教大師之を責め破りたまいぬ。其の詮は小乗戒は末代の 機に当たらずと云々。(中略)六宗の碩徳各退状を捧げ、伝教大師に帰依し、円頓の戒体を授与す云々。其の状今に朽ちず。」 『行敏訴状御会通』 (文永八、 ) 「世に悪国・善国有り、法に摂受・折伏あるゆえかとみえはんべる。」 『転重軽受法門』 (文永八、一〇、五) ここには刑を執行した鎌倉政権に対する強い憤りが感じられる。同時に、心機一転し、佐渡で何かを成すであろうという予感を覚える。 (5) 形成前期を概観して 立教開宗から文永八年の龍口法難迄の十八年間、宗祖日蓮大聖人は広宣流布の常在戦場の只中に身を置いていた。先鋭化し、激烈であったと思う。身体を張り、命を 賭けて、他宗に対し法華経の優位性を絶え間なく説いた。筆を執れば明晰かつ激甚である一方で、覚めて冷静であり、博学であり、指導的であった。ところで、宗祖ご自 身の核心となる三大秘法は一体、いつ頃から醸成されたのか?この時期の遺文からはまだ不明である。形成前期と称して本尊・戒壇・題目(唱題)の三大要素をそれぞれ 概観するとばらつきのあることが判明する。本尊については法華経の経本と『唱法華題目鈔』に明確に示された。折伏には最も必要な武器であるからだ。但し、佐中(佐 渡在島中)の『観心本尊鈔』の本尊論との関係が注目される。 戒壇については叡山の金字塔の大戒壇に敬意を表し続けているためか、宗祖の意識が低調である。しかし、佐中で激変することになるので注視したい。 題目については、『法華題目鈔』で看られるように、徐々に深化している。但し、一妙と題目は混在し、未分化である。この為、遺文の抽出及び選別は論者の恣意に依った。 以上、三要素は本尊・題目の関係以外は、ほぼ消極的である。原因の多くは宗祖が事の一念三千に基づく本門の戒壇の建立という広大な思想に未だ到っていない為 である。唯、『開目抄』に叡山三祖慈覚への批判が述べられていることから、何時かは叡山戒壇と訣別し、新戒壇建立へと向かうであろうことが予測される。 二、形成期の一妙三秘について 流罪とはなにか。罰した側にとっては一様で、社会を乱す者の遠隔地への追放である。配流された者にとっては、あらゆる権利の剥奪であり、時に生存権に関わることを も意味する。そうした事態に置かれたとき、人は正常な精神状態を保つことは至難だという。 理性と悟性の限りを尽くして高邁な仏教の法戦に挑み続けた結果、寒山の原野に幽閉された大聖日蓮聖人。明らかに、世俗上の敗戦である。みじめさが極まれば極まる 程に、宗祖にとっては法悦の極みであった。何故ならば、それが経文に謳われる法華経の行者の証しとなったからである。そして、それは宗祖を、高みへと一層進化せしめ た。佐渡における宗祖は、ご自身が上行菩薩であるとの自覚を深め、いわゆる上行所伝の教学に目覚め、その根幹の組み立てへと向かわしめた。その契機は、龍口法難 と佐渡流であり、これに立ち向かった宗祖の偉大さを痛感して止まない。 (1) 形成期の一妙(一秘)について 十一月一日に塚原三昧堂に住し始めた宗祖は同月二十三日、冨木常忍あてに書状を発信。 「天台伝教は粗釈し給えども之を弘め残せる一大事の秘法を此の国に初て之を弘む。日蓮豈に其の人に非ず乎。(中略)但し此大法弘まり給ならば、爾前迹門の経教 は一分も益なかるべし。伝教大師云く「日出でて星隠る」云々」 『富木入道殿御返事』(文永八年、 、 ) この書で明確に理解出来ることは、天台伝教が残した教えは一大事・大法であり秘法であることと、宗祖がそれをいよいよ弘めようと決意したこととである。一秘の内容 が来るべき三秘の開出とともにどのように深化しただろうか。また、一秘と三秘の題目との関係性(決して同体では無いと筆者は思う)はどのように定まっていくのか? 「今本時の娑婆世界は三災を離れ四劫を出でたる常住の浄土なり。仏既に過去にも滅せず未来にも生ぜず。所化以て同体なり。此れ即ち己心の三千具足三種の世間 なり。」 『観心本尊鈔』(文永十年四月二五日) (そのように転変する仏土とは異なり)この本時の娑婆世界は火災。水災・風災の全く無く、成劫・住劫・壊劫・空劫という雄大な循環の世界を超克した永遠の浄土である 。 久遠実成の釈迦牟尼仏は過去世に滅すことも無く、未来世に再び生まれることも無い存在である。この仏から教えを受ける者は仏と一体である。つまり、凡夫の己心に三 千法界を具え、国土世間・衆生世間・五蘊世間等の三世間を具えている。 「仏滅後二千二百二十余年、今に壽量品の仏と肝要の五字とは流布せず。当時果報を論ずれば、おそらくは伝教・天台にも超え、竜樹、天親にも勝れたるか。(中略)幸 いなるかな、我が身「数々見擯出」の文に当たること。悦しきかな、悦しきかな。」 『富木殿御返事』(文永十、七,六) 久遠実成釈迦牟尼仏と事行の妙法蓮華経はこの日蓮が弘め、そのため数々の法難を受けたことは経文の示す通りであり、そういう私が世にでたことで、法華経の正論 なることが示されている。 「像法に入って五百年に天台大師、漢土に出現して南北の邪義を破失して正義を立て給う。所謂教門の五時、観門の一念三千、是なり。国を挙て小釈迦と号す。然りと 雖も円定・円慧に於ては之を弘宣して、円戒は未だ之を弘めず。」 『波木井三郎殿御返事』(文永十、八、三) 宗祖は、一妙の中に、円定・円慧・円戒すなわち戒・定・慧が座っていることを述べておられる。後の、一妙(一秘)と三大秘法(三秘)との関係が理解される。 (2) 形成期の本尊について 「法華経は釈迦如来の御志を書き顕わして此音声を文字と成し給う。仏の御心はこの文字に備われり。たとえば種子と苗と草と稲とはかわれども心はたがわず。釈迦仏と法華経の文字とはかわれども、心は一つ也。然れば法華経の文字を拝見せさせ給うは、生身の釈迦如来にあい進らせたりとおぼしめすべし。」 『四条金吾殿御返事』(文永九年) 法華経はみほとけのおこころの声を文字に顕わしてある。従って、お経の文字はみ仏のこころそのものです。法華経をひもとけば、生きているお釈迦様にお会いしていることになります。それは最も具体的な本尊であるかもしれない。 「其の本尊の為体、本師の娑婆の上に宝塔空に居し、塔中の妙法蓮華経の左右に、釈迦牟尼仏・多宝仏。釈尊の脇士は上行等の四菩薩。文殊・弥勒等は四菩薩の眷属として末座に居し、迹化・他方の大小の諸菩薩は万民の大地に処して雲閣月卿を見るが如し。(中略)是の如き本尊は在世五十余年に之無し。八年の間にも但八品に限れり」 『観心本尊鈔』(文永十年四月二五日) 「正・像二千年の間は、小乗の釈尊は迦葉・阿難を脇士と為し、権大乗並に涅槃・法華経迹門等の釈尊は文殊・普賢等を以て脇士と為す。此等の仏をば正・像に造り画けども未だ壽量の仏有さず。末法に来入して始めて此の仏像出現せしむべきか。」 『観心本尊鈔』 法華経の世界を見渡すと、無始無終で永遠の御本仏と大勢の菩薩がおられて衆生を救ってくださっている。それを本尊として顕わすならば、現実の世界をそのまま写し取 る南無妙法蓮華経の塔を中心に左右に釈迦牟尼仏・多宝仏、脇士は上行等の四菩薩ほかで大変に賑やかです。こうした本尊の世界は正・像二千年の間は無く、今の末法の世になったから出現したのです。 「像法の中と末とに、観音・薬王・南岳・天台等と示現し出現して、迹門を以て面と為し本門を以て裏と為して、百界千如・一念三千其の義を尽くせり。但 理具を論じて、 事行の南無妙法蓮華経の五字並に本門の本尊、未だ広く之を行ぜず。所詮円機有りて円時無き故なり。」 『観心本尊鈔』(文永十年四月二五日) 像法の世の後半は天台大師等が出られ、迹門中心の理の一念三千を論じ尽くされたが、事の一念による南無妙法蓮華経と本門の本尊は世に出られなかった。それは時代の制約があったからで、それ故に、この五字と本尊を崇めて信仰生活を送らねばならない。 「一閻浮提第一の御本尊を信じさせ給え。あいかまえて、あいかまえて、信心つよく候て三仏の守護をこうむらせ給うべし。行学の二道をはげみ候べし。行学たえなば仏 法はあるべからず。我もいたし人をも教化候え。行学は信心よりおこるべく候。力あらば一文一句なりともかたらせ給うべし。」 『諸法実相鈔』(文永八年五月) 世界中で最も尊いご本尊ですからこころして信心し、三仏のお守りを頂き、信行と修学に励み、ひとを教化いたしましょう。 主体(折伏の主役)であれば主体を貫かねばならない。しかし、その主体の場を流罪の刑により閉ざされた宗祖は、今やご自身の本尊論を問い直すときが来ていた。かつ ての宗祖は本尊は法華経八巻の経本と定めていたが、そこに齟齬を少しづつ感じられてきたのではないかと推定します。この衆生は、この世界は、この国土とは何か?法 華経の世界観をそこに投影すればするほど、理の世界観では片付かない、現実を洞察し、現実化できる宗教思想、言い換えれば、法華経の事行化・事の一念三千の適 用化、等が浮かび上がったのではないか?更に別の角度から言うならば、如来壽量品における報身仏、即ち久遠実成釈迦牟尼仏が神力品で付属された上行菩薩を上 首とする地湧の菩薩の出現と末法の幕開け、新時代に相応しい新しいご本尊、新しい法華教学の樹立などが俎上に載ったのではないかろうか。 (3) 形成期の戒壇について 法華経の声に立ち止まり、耳を貸して呉れた人、一時唱題を共にされた方、宗祖への断罪で疎遠になった人、法華信仰を捨ててしまった人々。厳しさ余りある塚原で、信 仰を通じての人の往来を振り返るとき、信仰にもねばり強く結ばれる糸のようなものが何か無かったのか。あれば、状況はこんなにも悪化しなかったかもしれない。今後の 教団を思う時、思念の底からこみ上げるものが宗祖にはあった。そして、極貧の生活の底から「釈迦多宝の二仏も生死の二法也。然れば久遠実成の釈尊と皆成仏道の法 華経と我等衆生との三つ全く差別為しと解て、妙法蓮華経と唱え奉る処を、生死一大事の血脈とは云う也。」「信心の血脈なくんば法華経を持つとも無益なり。」 『生死一大事血脈鈔』(文、九、二、十一) ここに、生死一大事の血脈という「絶対的な相承の思想」が浮かび上がって来たのであります。加えて、その強い思いは、続く「人開顕の書」と謳われる『開目抄』において、ご自身に流れる上行菩薩の血脈をいわゆる三大誓願に譬えて宣言なされたと拝察いたすものです。ご自身が上行菩薩であるからには、誓わねばならない。 「善に付け悪につけ法華経をすつる、地獄の業なるべし。本願を立つ。日本国の位をゆづらん、法華経をすてて観経等について後生をごせよ。父母の頸を刎、念仏申さず は。なんどの種々の大難出来すとも、智者に我義やぶられずば用じとなり。其外の大難、風の前の塵なるべし。我日本の柱とならん、我日本の眼目とならん、我日本の大 船とならん等とちかいし願、やぶるべからず。」 『開目抄』 (文永九、二月 ) この血脈相承を法華経中で本仏釈尊が最も鮮明に行ったのが、「神力品」であります。その事実を基に言うならば、法華経の信仰者が最も大切にすべき行為は勧持品の誓言と、この血脈相承であると筆者は信じています。宗祖が遺文『生死一大事血脈鈔』で述べられている御遺志は正に、この一事に尽きると思愚いたします。 「迹門十四品には未だ之を説かず。法華経の内に於ても時機未熟なるが故か。この本門の肝心南無妙法蓮華経の五字に於ては仏猶文殊・薬王等にも之を付嘱したまわず。何に況や其の已下をや。但地涌千界を召して八品を説きて之を付嘱したまう。 『観心本尊鈔』(文永十、四、二五) 「之を付属」の之とは血脈以外には考えられないのであります。釈尊と法華経と我等衆生とが一体となる場、単なる場ではなく動く時間の中にある場、そしてそこが生死一大事ともなる最重要で神聖な場になってほしいのです。同時に、一心なる誓願・誓言も加わって欲しいのです。すると、真にそこは本門の戒壇ではないのか。 「是の如き高貴の大菩薩、三仏に約束して之を受持す。末法の初めに出でざるべきか。当に知るべし、此の四菩薩、折伏を現ずる時は賢王と成りて愚王を誡責し、摂受を行ずる時は僧と成りて正法を弘持す。」 『観心本尊鈔』(文永十、四、二五) 上行を上首とする高貴な四菩薩は血脈を唯単に受けるのではなく、釈迦・多宝・分身の如来に固い約束、即ち誓言を申し述べる厳粛な儀式を行なうのであります。しかも、末法という大変な悪世での広宣流布を覚悟されてのことであります。 「しかるに攝受たる四安楽の修行を今の時行ずるならば、冬種子を下して春菓を求むる者にあらずや。鶏の暁に鳴くは用なり。宵に鳴くは物怪なり。権実雑乱の時、法華経の御敵を攻めずして山林に閉籠り、摂受を修行せんはあに法華経修行の時を失う物怪にあらずや。されば末法今の時、法華経の折伏の修行をば誰か経文のごとく行じ給えしぞ。誰人にても坐せ、諸経は無得道堕地獄の根源、法華経独り成仏の法なりと、音も惜まずよばわり給いて、諸宗の人法共に折伏して御覧ぜよ。三類の強敵来らん事疑いなし。」 『如説修行鈔』(文永十、五、 ) 『如説修行鈔』は「不詳の災難を払い、長生の術を得る」ような、楽観的な修行のことは一言半句も説いていません。それどころか、宗祖は実に厳しい修行の心得のみを 諄々と説れています。抽出の一文はその一端を知らすのみです。三類の強敵来らんときに我々はどのように対抗をいたすのでしょうか。 「一期を過ぐる事程も無ければ、いかに強敵重なるとも、ゆめゆめ退する心なかれ、恐るる心なかれ。たとい頸を鋸にて引き切り、どうをばひしほこを以てつつき、足にほだ しを打て、きりを以てもむとも、命のかよわんほどは南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経と唱え死に死ぬるならば、釈迦・多宝・十方の諸仏、霊山会上にして御契約なれば、 しばしの程に飛び来たりて、手をとり、肩に引っ懸て、霊山へはしり給わば、二聖・二天・十羅刹女は受持の者を擁護し、諸天善神は天蓋を指し、旗を上て、我等を守護して 、たしかに寂光の宝刹へ送り給うべきなり。あらうれしや、あらうれしや。」 『如説修行鈔』(文永十年五月 ) 宗祖のご一代は実に、いのちを賭けた見事極まるご布教の御生涯でした。私たちはこの遺文を目の前に広げる時、息が詰まり、血が引き、奈落に沈む思いがいたします 。 では、我々はどうしたら良いのでしょうか。我々の根本義をどこに置いたら良いのだろうか? 「かくの如き等の法門、日蓮を除きては申し出す人一人もあるべからず。天台・妙楽・伝教等は心には知り給えども言に出し給うまではなし。胸の中にしてくらし給えり。そ れも道理なり。付嘱なきが故に、時のいまだいたらざる故に、仏の久遠の弟子にあらざる故に、地涌の菩薩の中の上首唱導上行・無辺行等の菩薩より外は、末法の初の 五百年に出現して法体の妙法蓮華経の五字を弘め給うのみならず、宝塔の中の二仏並座の儀式を作り顕すべき人なし。これすなわち本門壽量品の事の一念三千の法門なるが故なり。 『諸法実相鈔』(文永十年五月十七日) 私たちは自ら進んで正式に誓状なるものを出してはいない。度牒交付・信行道場入道の時に正式書類として提出するが、義務的であったため、やがて曖昧になってしまう。我々を天台・妙楽・伝教のお大師様方に比するべきもないが、付嘱なきことは同様の身である。流類になりたいとの責任感あるいは願望は保ちつづけているにも拘らず。 「法華経の第七に云く、「我が滅度の後、後の五百歳の中、閻浮提に広宣流布して、断絶せしむることなかれ」等云々(中略)仏の滅後に於て、四味・三教等の邪執を捨て実大乗の法華経に帰せば、諸天善神並に地涌千界等の菩薩、法華の行者を守護せん。此の人は守護の力を得て、本門の本尊・妙法蓮華経の五字を以て閻浮提に広宣流布せしめんか。」 『顕仏未来記』(文永十年閏五月十一日) この頃、宗祖は本門の本尊と妙法蓮華経の二大秘法を持ち出され、諸天善神等のご加護の下、広宣流布へ励むよう書状を発信されている。 「仏滅後二千二百二十余年、今に壽量品の仏と肝要の五字とは流布せず。当時果報を論ずれば、おそらくは伝教・天台にも超え、竜樹、天親にも勝れたるか。(中略)幸いなるかな、我が身「数々見擯出」の文に当たること。悦しきかな、悦しきかな。」 『富木殿御返事』 (文十、七、六) 五十二歳 ところで、先に引用した『如説修行鈔』に慈覚・智証の名を挙げ批判をしている。「提婆・瞿伽利・善星・弘法・慈覚・智証・善導・法然は即法華経の行者と云われ、釈尊・天台・伝教・日蓮並びに弟子檀那は念仏・真言・禅・律等の行者なるべし。」 ここは逆説的に記され、その意味では、宗祖の大変強い批判を読み取ることが出来る。叡山の大戒壇を讃えながら、第三祖慈覚以下に対する強い批判の開始を予感できる。「比叡山には天台宗・真言宗の二宗、伝教大師習つたえ給たりしかども、天台円頓円定・円慧・円戒の戒壇立つべきよし申させ給しゆえに、天台宗に対しては真言宗の名あるべからずとおぼして、天台法華宗の止観・真言とあそばして公家へまいらせ給き。」 『聖蜜房御書』 (文十一、 、 )五十三歳 真言宗の宗の名を削って申請して置きながら、現在は復活していることはおかしくないか、という批判が籠る書状であります。このことはさておき、天台では円定・円慧・円 戒の戒壇すなわち、三学合体の戒壇を建立したのであります。三大秘法の同時相即関係性を示す御遺文であります。 「像法に入って五百年に天台大師、漢土に出現して南北の邪義を破失して正義を立て給う。所謂教門の五時、観門の一念三千、是なり。国を挙て小釈迦と号す。然りと雖も円定・円慧に於ては之を弘宣して、円戒は未だ之を弘めず。仏滅後一千八百年に入て、日本の伝教大師、世に出現して欽明より已来二百余年の間六宗の邪義これを破失す。其の上、天台の未だ弘め給わざる円頓戒、これを弘宣し給う。所謂、叡山、円頓の大戒是なり。」 『波木井三郎殿御返事』(文十、八、三)五十二歳 そして、慈覚・智証批判と機をともに、遂に、三大秘法の残る一角の「本門の戒壇」が上行宗祖の書に現れたのであります。 「追伸 龍樹・天親は共に千部の論師なり。但し権大乗経を申べて法花経をば心に存じて口に吐きたまわず。此に口伝有り。天台・伝教は之を宣べて、本門の本尊と四 菩薩・戒壇・妙法蓮華経の五字とは之を残したまう。所詮一には仏授与したまわざるが故に、二には時機未熟の故なり。今既に時来れり。四菩薩出現したまわんか。日蓮此事先ず之を知りぬ。」 『法華行者値難事』(文、十一、正)・・五十二歳 (4) 形成期の題目について 「日蓮流罪に当れば、教主釈尊衣を以て之を覆いたまわんか。去年九月十二日の夜中には虎口を脱れたるか。「必ず心の固きに仮りて、神の守り即ち強し」等とは是なり。汝等努努疑うこと勿れ、決定するに於ては疑有るべきこと無き者なり 『真言諸宗違目』(文永九年五月五日) 唱題修行による信仰する者には神の守りが必ずある。少しも疑うこと無く、励むのみであること。私(宗祖)の例を参考にされるように。 「釈尊の因行果徳の二法は妙法蓮華経の五字に具足す。我等此の五字を受持すれば自然に彼の因果の功徳を譲り与えたまう。 『観心本尊抄』(文永十年四月) 自然譲与を説く宗祖のこの尊い一文に、題目の本質と釈尊の働きが明らかにされる。釈尊のほとけになるための修行とほとけとして得られた教えは題目におさまっている。その題目を心から受持するならばその修行と教えの功徳を得られるのだ。 「一念三千を識らざる者には仏大慈悲を起して五字の内にこの珠をつつみ、末代幼稚の頸に懸けさしめたまふ」 『観心本尊抄』 信による救済はこのように「お題目の内に一念三千が一体化」されているゆえ、任運に仏果に達することができるのだ。末法の始め、仏法も世間法も乱れる時、妙法の五字を以て凡夫に服せしめる。法華経の救済の真髄たる一念三千と題目が完全に一体化する、まさに仏法流布の大転換である。 「日蓮一人はじめは、南無妙法蓮華経と唱えしが、二人三人百人と次第に唱えつたうるなり。未来もまたしかるべし。これあに地涌の義に非ずや。剰え広宣流布の時は日本一同に南無妙法蓮華経と唱えん事は大地を的とするなるべし。ともかくも法華経に名をたて、身をまかせ給うべし。」 『実相鈔』 (文十、五、十七) 法華経に身を任せる人生設計は現代においてどんなあり方になるだろうか。 「自身の思を声にあらわす事あり。されば意が声とあらわる。意は心法、声は色法。心より色をあらわす。又声を聞て心を知る。色法が心法を顕也。色心不二なるがゆえに而二とあらわれて、仏の御意あらわれて法華の文字となれり。文字変て又仏の御意となる。されば法華経をよませ給わん人は文字と思食事なかれ。すなわち仏の御意也。」 『木絵二像開眼之事』(文永十、 、 ) 草木成仏無くして、本尊は勧請出来ない。感応道交する唱題、ほとけのみこころを頂く唱題はありがたい。かくして題目は、登るべき最高点に達した。上行菩薩出現し、本 門戒壇が提示され、三大秘法揃い踏みして、日蓮教学ここにあり、である。 (4) 形成期を概観して 宗祖は佐渡で足掛け四年、実質は二年半を過ごされた。本論のテーマの三大秘法のうち、本尊と題目についてはほぼ完成の域に入ったことを拝受できる。一方、戒壇については、佐渡入島から急に戒壇概念に関わる用語、殊に「血脈」「付嘱」「約束」「折伏」「契約」「円戒」「円頓の大戒」等が挙げられて来て、佐渡を去る二カ月前に遂に、明確に「本門の戒壇」なる用語が提示された。『法華行者値難事』の追伸部分である。 「追伸 龍樹・天親は共に千部の論師なり。但し権大乗経を申べて法花経をば心に存じて口に吐きたまわず。此に口伝有り。天台・伝教は之を宣べて、本門の本尊と四菩薩・戒壇・妙法蓮華経の五字とは之を残したまう。所詮一には仏授与したまわざるが故に、二には時機未熟の故なり。今既に時来れり。四菩薩出現したまわんか。(中略)各々我が弟子爲らん者は深く此の由を存ぜよ。設い身命に及ぶとも退転すること莫れ。冨木・三郎左衛門尉・河野辺等・大和阿闍梨等の殿原御房達、各々互に読聞まいらせさせ給。かかる浮世には互につねにいいあわせて、ひまもなく後世ねがわせ給候え。」(再掲) 文永十一年正月十四日付け ここに、一気に三大秘法が揃い始めました。宗祖は述べられます。天台・伝教が残した、本門の本尊と四菩薩・戒壇・妙法蓮華経の五字をいよいよ弘める時が来た。同時に、四菩薩、別けても上行菩薩は出現なさったではないか。此のことは十分に認識しなさい、と。『聖蜜房御書』で指摘したように、宗祖は比叡山の円頓の戒壇は戒・定・慧の三学一体で建立されたことは認識されている。されど宗祖の初心の凡夫に対する三学は信を基にするので戒・定は不用である。但し、滅後の五品の四信以上(出家者)は檀・戒が必須であると『四信五品抄』で述べられている。深く顧みる必要を感じます。 ところで、三大秘法を総括する一妙の考察については、次章に譲る事といたします。 三、 完成期の一妙三秘と同時相即性について 建長五年四月より、上行宗祖は法華経の折伏のために、大難四ケ度、小難数知らずの苦難の道を歩まれた。文永十一年二月十四日他国侵逼・自界叛逆の予言が的中し、流罪の刑を許され、三月二十六日鎌倉へ戻り、四月八日三度目の諌暁を行う。そして、故事に習い、五月十七日身延山に入山される。二四日『法華取要抄』を発信。 (1)完成期の戒壇について 「問うて云く、如来滅後二千余年に龍樹・天親・天台・伝教の残したまえる所の秘法とは何物ぞや。」 「答えて曰く、本門の本尊と戒壇と題目の五字となり。」 「問うて云く、正・像等に何ぞ弘通せざるや。」 「答えて曰く、正・像等に之を弘通せば、小乗・権大乗・迹門の法門一時に滅尽すべきなり。」 (中略)「是の如く国土乱れて後、上行等の聖人出現して、本門の三つの法門之を建 立す。一四天四海一同に妙法蓮華経の広宣流布疑い無き者か。」 『法華取要抄』 (文十一、五、 ) 五十三歳 上行宗祖は、身延山入山直後に全宗門に向け発表されたこの書において、本門の本尊・戒壇・題目の三つの法門(三大秘法)建立したと高らかに宣言し、これを確定した。ここに、実にわが宗門の教学の根本が確定したのであります。以後、これを変更された事実はありません。 更に、この五大部に次ぐこの書で、「上行等の聖人出現して」と宣言されましたので、上行菩薩は日蓮聖人のお姿で出現なされたのです。正しく法華経の真実の教説であることを証明されたのです。つまり、多宝如来に継ぐ証明法華の菩薩様になられました。 また更に、本門の三つの法門が相共に、同時に建立したという上行宗祖の証明により、門下である私たちは妙法蓮華経の広宣流布に安心して努め励むことが出来るのです。 かくして、三つの法門が同時相即していることを、何ら疑いも無く、確認しました。しかし、この同時相即については更に、詳しく分析する必要があります。最終章で試論を加えたい。 「抑も当世の人々、何の宗々にか本門の本尊・戒壇等を弘通せる。仏滅後二千二百二十余年に一人も候わず。日本人王三十代欽明天皇の御宇に仏法渡て、今に七百余年。前代未聞の大法此国に流布して月氏漢土一閻浮提之内の一切衆生、仏に成るべき事こそ有難けれ有難けれ。又巳前の重、末法には教行証の三つ倶に備われり。例せば正法の如し等云々。已に地涌の大菩薩上行出でさせ給いぬ。結要の大法亦弘まらせ給うべし。」 『教行証御書』 (弘安元年三月二十一日) 五大部に継ぐ『教行証御書』は、宗祖五十七歳晩年の書である。いよいよ教学が確立した上での遺文であるので大変重いものがあります。この箇所は法華経の肝心妙法蓮華経の功徳を詳説した直後の一文であります。已に地涌の大菩薩上行出でられ、本門の本尊・戒壇等を弘通されておられると明確に述べられています。上行宗祖のお言葉を唯々いただくばかりです。妙法蓮華経・本尊・戒壇がいまや、同時に機能しているのです。 (2)完成期の一秘三秘の同時相即性について 上行宗祖における戒壇は、伝教大師が比叡山に建立した円頓の大戒壇であった。「像法の末に伝教大師日本に出現して天台大師の円慧・円定の二法を我朝に弘通せしむるのみならず、円頓の大戒場叡山に建立して日本一州皆同く円戒の地になして、上一人より下万民まで延暦寺を師範と仰がせ給は、豈に像法の時、法花経の広宣流布にあらずや。」 『撰時抄』(建治元年六月 ) 上行宗祖の珠玉ですらあった。師と仰ぐ伝教大師が遷化する時まで思い描かれた大切な円頓戒壇であるし、遊学時代の何か特別な思いが加わっていたのかもしれない。佐渡を経て、この『撰時抄』を書く時もその気持ちは変わらなかった。しかし、その二年後「伝教大師像法の末に出現して法華経の迹門の戒定慧三が内、その中円頓の戒壇を叡山に建立せし給ひし時、・・・、この円頓戒も迹門の大戒なれば今の時の機にあらず。」 (『下山御消息』 (五六歳・真蹟) 叡山の戒壇に限界の目をむけている。末法の機には本門の大戒でなければならない、新しい大戒壇の建設である。 さて、本尊と題目との関係については 「其の本尊の為体、本師の娑婆の上に宝塔空に居し、塔中の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏・多宝仏。釈尊の脇士は上行等の四菩薩。・・・」 (『観心本尊鈔』)のとおり、本尊の中央の宝塔の中心に妙法蓮華が配置されている。本尊と題目はこうした関わり方で相即の関係を持つ。唱題という動波が起きれば、ご本尊は感応道交してくださる。同時に、である。しかし、だからといって本尊と題目は同体では無い。雨に晒される様な所に本尊を祀るようなことはいけない。大小を問わず本尊は尊い。一方、題目は人が唱える神聖な言葉である。唱えることは修行でもある。その修行で功徳を頂くものである。 次に、本尊と戒壇との関係について 「以要言之如来一切所有之法如来一切自在神力如来一切秘要之蔵如来一切甚深之事皆於此経宣示顕説是故汝等於如来滅後応当一心受持読誦解説書写如説修行所在国土若有受持読誦解説書写如説修行」 (『神力品第二十一) この別付嘱の場は衆目の下での大舞台ではあるが、極めて重要な、そして厳粛そのものの付嘱式である。前述のとおり、血脈を頂き、五字の妙法蓮華経の弘教を誓う (誓言)のであるから、そこは本門の戒壇場であると見做し得る。私たちが描く戒壇の最上のモデルではないか。しかも、その場の状況は、宗祖が『観心本尊鈔』で喝破される本門本尊の為体そのものであります。 本尊と戒壇はまさに同時であり、相即の関係に尽きるのです。現在、戒壇が無いことはあまりに不条理ではないか、懺悔の極みです。 ここに、別付嘱を再現する場を本門の本尊・根本戒壇と定める(ている)ならば、では具体的に、門下たる私たちは、清き懴悔と誓言をなし、上行宗祖の血脈を拝賜する聖 なる事の戒壇の建立をすべきではないのか。 更に、題目と戒壇との関係について 戒壇の堂(部屋)の中心にはご本尊を祀り、儀式を行う毎に、上行所伝の題目を唱える規則である。唱題の無い儀式はありえない。 久遠実成の釈尊と皆成仏道の法華経と我等衆生との三つが一体となって、血脈を得るためにも唱題は主役である。唱題は言うまでもなく、題目と戒壇を同時相即的に結ぶ動的な役割を果たすものです。 最後に、一妙と三秘との関係について 三大秘法はそれぞれが異なった法体でありながら、それぞれの関わりにおいて、同時相即の関係を有している。三大秘法は、一大秘法の中にあってそれぞれの役割を分担して、相い補い合う、即ち相補の関係である。その役割とは、上行所伝の妙法蓮華経を広宣流布すること以外にはあり得ない。従って、三大秘法がともに、時を同じくして、相即しながら、活動し続けることの総和が一妙(一大秘法)そのものとなるのです。 《 結語 》 かくして、上行宗祖のご遺文によれば、三大秘法はそれぞれが同時相即関係にあり、かつ、相補関係でもあるとの結論を得ました。教学の修正が必要です。 宗門に戒壇が無い、ということは三大秘法が無いということになり、それは上行所伝の題目が欠けていることになりかねません。一刻も早く、宗立戒壇を建てねばならない と強く願っています。 合掌九拝。 (了) 参考文獻 『朝夕諷誦日蓮聖人御遺文 上・下』 池上本門寺 『妙法蓮華経 並 開結』 大八木興文堂 |

|

◇ その他、松本 修明先生からは、「一妙三秘に関すること」として天台法華宗學生式問答答巻五をテキストに解説。 本圀寺参与 鍋嶋真永先生からは、本円戒受持の化儀を明かす『授識潅頂口伝鈔』の真撰性についての講義・解説。 長満寺 内藤潮城師からは、「広宣流布の目的と方法論について」の発表。 本圀寺総代 高橋 伸次氏からは、「本門の本尊の定義等について」の発表。 |

| 第5回 宗立戒壇建立建案委員会 発問 |

| 『開目抄』に明示される本門戒の諸相 〜本門戒壇の戒・定・慧の実義等分類への試論〜 |

|

| 常住生御影の御尊像並び常住輪法の曼荼羅御本尊 |

| 「生御影堂讃歌」 現燈 早川 日章 護山会報 第33号より |

本圀寺生御影堂の前に立つと、私は立ち去りがたい感情にいつも捉われる。 この小庵の扉から漏れ来る、尊きあまたのみ声に耳を澄ますのだ。 ・・・・ 意志強きそのお方と片腕撃たれし愛弟子との会話は いまも、さらさらとながれているでしょうか 生命惜しまぬそのお方と みさお逞しきもののふとの語らいは いまも遼々と響き渡っているでしょうか 教え深きそのお方と法論挑みし真言者等との対話は いまも、ごうごうと とどろき渡っているでしょうか 蘇生祈るそのお方と うち伏す病者との いのりの共鳴は いまも、ぱちぱちと囲炉裏の音を立てているでしょうか 志し高きそのお方と 宗派改めしご坊らとの言の葉は いまも、藹々と温かく湧き出ているでしょうか 導き熱きそのお方の 幼き弟子にのり説く御声は いまも、萌えい出る鼓動となって 伝わって来るでしょうか 秘法湧くそのお方と 浴するみ弟子の唱題は いまも、あしたも、凛々と ひびき続けるでしょうか ・・・・・ |

|

第5回宗立戒壇建立建案委員会に先立ち 生御影堂にてのご回向を聞く。

(外部リンク) 7分44秒 |

|

| 『開目抄』に明示される本門戒の諸相(上) 〜本門戒壇の戒・定・慧の実義等分類への試論〜 |

| 1.撰述の動機と血脈相承(戒壇) 2.戒と本門戒壇という概念について 3.本門戒壇の円戒・円定・円慧の分類および実義について 4.二乗作仏は本門戒壇の円慧の実義なり 5.事の一念三千、本因・本果の法門は本門戒壇の円慧の実義なり 6.三障四魔必競起こるは本門戒壇の円戒の実義なり 7.宗祖の六波羅蜜の忍辱は本門の戒壇の円戒の実義なり 8.宗祖諫行の罪は本門戒壇の円定の実義なり 9.誓言は本門戒壇の円戒の実義なり 10.本仏の誓言は本門の戒壇の円定の実義なり 11.仏の勅宣・鳳詔・諫勅は本門戒壇の円定の実義なり 12.仏の付属は本門戒壇の円戒の実義なり |

| 発問 早川日章猊下の論文 『開目抄』に明示される本門戒の諸相(上)を読む |

| PDFファイル |

| 『開目抄』に明示される本門戒の諸相(中) 〜本門戒壇の戒・定・慧の実義等分類への試論〜 |

| 13.久遠実成の仏の命の永遠性は、本門戒壇の円定の実義なり 14.久成による確定の本尊は、本門戒壇の円定の法体・実義なり 15.久成により衆生の命の永遠なるは、本門戒壇の円戒の実義なり 16.久成による法華経の優越性は、本門戒壇の円慧の実義なり 17.久成で諸仏が分身となるは、本門戒壇の円定の実義なり 18.久成により娑婆を本土と観るは、本門戒壇の円定の実義なり 19.久成による仏の父なる厳愛は、本門戒壇の円戒の実義なり 20.久成により法華経の種・熟・脱は、本門戒壇の円戒の実義なり 21.父母孝養・報恩の行は、本門戒壇の円戒の実義なり |

| 発問 早川日章猊下の論文 『開目抄』に明示される本門戒の諸相(中)を読む |

| PDFファイル |

| 『開目抄』に明示される本門戒の諸相(下) 〜本門戒壇の戒・定・慧の実義等分類への試論〜 |

| 22.悪人成仏は、本門戒壇の円慧の実義なり 23.女人成仏は、本門戒壇の円慧の実義なり 24.六難九易を行ずるは、本門戒壇の円戒の実義なり 25.行者への神の加護は、本門戒壇の円定の実義なり 26.摂受・折伏は、本門戒壇の円戒の実義なり 27.三大誓願の日本の柱は、本門戒壇の円定の実義なり 28.三大誓願の日本の眼目は、本門戒壇の円戒の実義なり 29.三大誓願の日本の大船は、本門戒壇の円慧の実義なり 《むすび》 宗祖の考える本門戒は何か、何かお書きになっていないかと『開目抄』を拝読して来て拙いながら、判明したことがある。それは、得てして誰もがそうであるように、自分が理解したこと、考えたこと、出した結論などについては言葉や文字などで表明するものであるが、自分の人品や人格などについて語ることには誰もが躊躇しがちである。 『開目抄』における宗祖もまた然りで、多くの仏典に通じた、折伏を為した、三大誓願を披瀝したなどということについては、虚心坦懐、素直に述べておられながら、ご自分の人品や人格に関することは殆ど語っていない。そこで、宗祖は戒や戒壇について何も述べなかった、という通説が一般的になってしまった。 私達は宗祖に関して極めて勇気がある、雄々しい、忍耐強い、緻密で、率直で、気がつく、鋭い、優しい、誠実で、達文達筆で、細やかな、などと敬虔な気持ちを込めてその品性や人格を表現している。しかし、何故そのような人格を磨き上げているかについては論じていない。概ね上行菩薩への自覚という「人開顕」の視点から見ているに過ぎない。 しかし、宗祖は佐渡在島中および身延入山直後にも、本門の戒壇を建立したと明言している。それは本門戒の一定の、或いは膨大な内容の確立を意味しているはずであり、同時に宗祖の人格が完成に近づいたことも併せ意味している。 この拙い小論があげた本門戒壇の戒定慧は適切に表現したとは言い難いが、宗祖の人格を考察して導き出したものと自認するものです。大方のご批判をぜひ賜りたく切望致します。 合掌 (了) |

| 発問 早川日章猊下の論文 『開目抄』に明示される本門戒の諸相(下)を読む |

| PDFファイル |

| 『開目抄』に明示される本門戒の諸相(総括) |

| ー本門戒壇の戒・定・慧の実義的分類への試論ー 大本山 本圀寺現燈 早川 日章 |

| PDFファイル |

|

| 39分33秒 収録:小倉 孝昭 |

| youtubeで拝聴する(外部リンク) |

| 第6回宗立戒壇建案委員会 |

講話 「本門戒壇に関すること」 講師:松本 修明先生 令和7年5月27日 於:大本山本圀寺 |

| 〜松本修明先生 略歴〜 |

| 1938年(昭和13年)生れ。 宗教法人無心庵(富士山蓮華寺) 代表役員 1984年 西山本門寺「日興門流」第50世貫首 森本日正の直弟子となる。 2020年 「御義口伝文句統略」を伊藤瑞叡先生主宰の『法華学報』に連続掲載。 著書:「御義口伝玄義統略」「伊藤瑞叡博士古希記念論文集:法華仏教と関係諸文化の研究」「法華玄義口決」全5巻「法華文句口決」全6巻「法華経開結口決」全1巻 等、その他多数。 |

.jpg)

| 講話 「本門戒壇に関すること」 講師:松本 修明先生 |

| youtube で拝聴する (54分) |

・・

| 〜京都 本山・本満寺入退山法燈継承奉告式〜 |

| 令和5年3月5日厳修 |

|

| 第63世 森 日洸 新貫首猊下 |

入退山法燈継承奉告式を youtube で拝聴する(外部リンク) 収録時間 1時間22分 撮影:小倉 孝昭 |

弥生 三月五日 堂内にそよぐさわやかな春の微風に、対の幢幡がほのかに揺れる中、午後二時より厳修しました洛中・本山本満寺にての晋山式には僧俗合わせ、全国より二百余名のご参列を。 殊には、日蓮宗宗務総長 田中恵紳僧正、全国本山会会長 本山瑞輪寺貫首 井上日修猊下、京都八本山会本 立本寺貫首 上田日瑞猊下、全国莚師法縁隆源会総裁 大本山本圀寺貫首 早川日章猊下にご来臨の榮を賜りました。 晋山式の後は、ウエスティン都ホテル京都にて清宴を開き、ご出席の皆様へ新貫首 森日洸猊下からご挨拶を申し上げ、改めて祖願達成への誓いを述べさせて戴きました。 |

| 令和五年 三月 吉日 本山・廣宣流布山 本願満足寺 執事:望月 恵真 |

|

|

奉 告 文 日 洸 南無佛 南無法 南無僧 南無輪円具足未曾有大曼荼羅御本尊 別しては 南無末法有縁の大導師高祖日蓮大聖人 廣布山本満寺開山玉洞妙院日秀上人 二祖以来歴代如法弘通勲功の先師先哲 諸天善神知見照鑑の御宝前に於いて 佛子日洸第六十三世法灯継承の儀を厳修し奉る 本山本満寺は応永十七年(一四一○)関白近衛道嗣公の嫡男 玉洞妙院日秀上人によって開かれその由来をもって近衛殿内道場と呼ばれ 本願満足寺と称していた 創建時 三萬坪のあった今出川新町上京区役所北西部附近は今に「元本満寺町」の町名で名残を留めている 天文五年(一五三六)法難により堂宇を消失したが 天文八年関白近衛尚道公の外護により十二世日重上人により現在地に再建 江戸時代に入りて 宝歴元年(一七五一)徳川吉宗公の病気平癒を祈願した由縁で徳川家の祈願所となり大いに栄えたり 戦後(一九四八)五十九世日政上人により境内復興現在の隆盛がなり七面堂の復興 六十世日嶋上人は境内修復事業の基を開き 六十一世日受上人 六十二世日章上人はこの二師の志 完成を祈願して 庫裡・書院・客殿・僧院・寶物庫・書物庫の修復を完成 境内を一新に至りしは 仏祖三宝 開山玉洞妙院日秀上人 二祖以来代々廣大慈悲の因寵なり 不肖日洸 大阪田中寺住職 師父 森日亮上人 母 まさゑの長男として昭和六年一月出生 旧制中学を卒業 国立大阪外事専門学校(現在 大阪大学外国語学部)入学 関西大学文学部英文科卒業(文学士) 昭和二十八年 大阪清風高等学校英語教諭として奉職 昭和四十一年三月 姫路法華寺住職 師父 日亮上人急病の為高校を退職して寺務手伝いをする 昭和四十二年姫路法華寺第二十七世の法灯を継承 爾来五十有余年 その間 戦後廃燼に帰していた山門をはじめ客殿 庫裡 本堂に至る迄新築 境内を一新 叉別に土地を購入し駐車場を設置 佛教会では姫路市仏教会会長 兵庫県仏教会副会長 大本山本圀寺九十九世加歴を得て法華寺住職を退転 院首を勤める 厚生大臣より民生委員永年表彰 宗門より一級法功章を拝受 是れ實に父母六親九族 師匠弟子等輩 特に檀信徒多くの支援協力の賜であり 独り日洸の活動には非ざるなり しかも本山本満寺前貫首 第六十二世 伊丹日章猊下の温讓にあまえ 六十三世の法灯継承の栄誉は一代の僥幸にして各聖各位の絶大な功徳の賜であり 益々我不愛身命但惜無上道に徹し 花は根に帰り真味は土にとどまるの祖訓を躰し報恩謝徳に精進せんことを誓い奉る 仰ぎ願わくは仏祖三宝 諸天善神 哀愍納受し給わんことを 南無妙法蓮華経 維時 令和五年 三月五日 本山 本満寺第六十三世 遠壽院日洸 和南 |

|

| 「うえもなき 人の心の花かつら かかるも法(のり)の 縁(えにし)なりけり」 |

| 開山:玉洞妙院日秀上人 作 (総合司会 杉若恵亮師 選) |

| 披露宴 ウエスティン都ホテル京都にて |

|

|

| 大本山 本圀寺貫首 早川日章猊下の祝辞 |

| 大本山 本圀寺 |

| 宗祖御降誕八百年 |

| 山科移転五十周年 |

| 大本堂落慶 |

〜慶讃音楽大法要〜

|

||

|

||

|

||

|

||

| 慶讃音楽大法要を 【youtube】 で拝聴する 外部リンク(収録時間 1時間54分) 収録:小倉 孝昭 | ||

|

||

|

||

|

||

| 日蓮宗管長猊下の祝辞 | ||

|

|

|

|

|

|

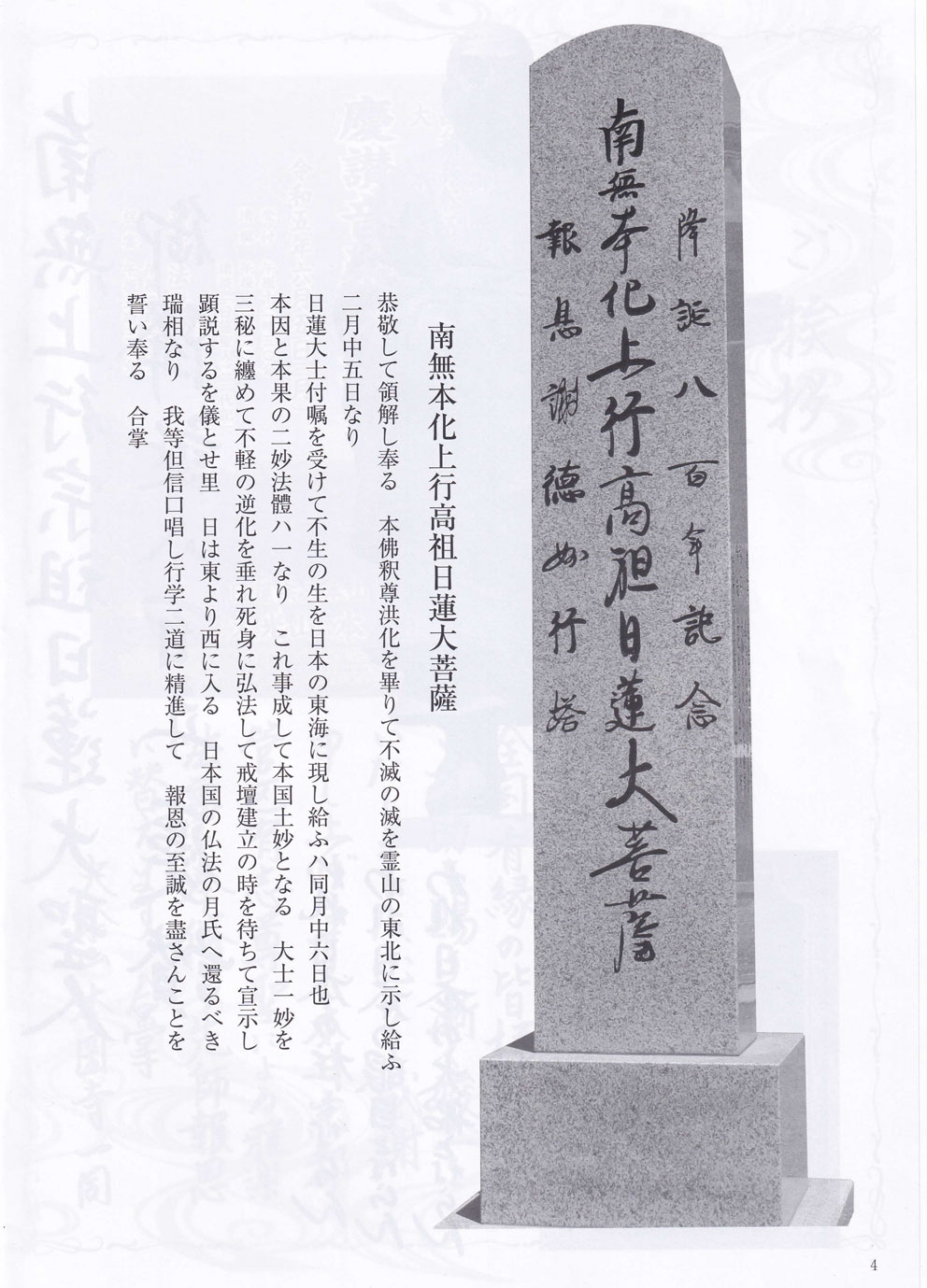

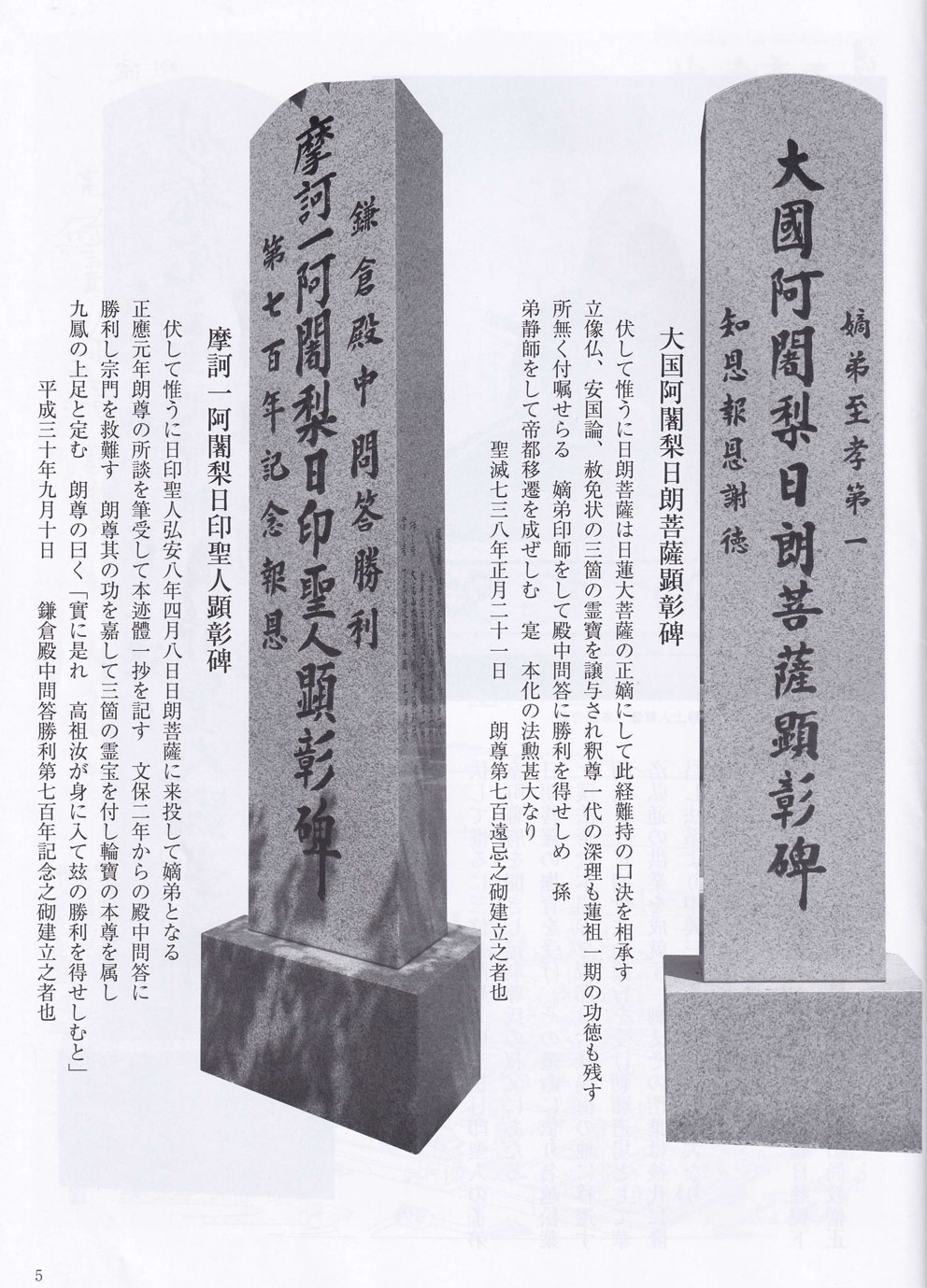

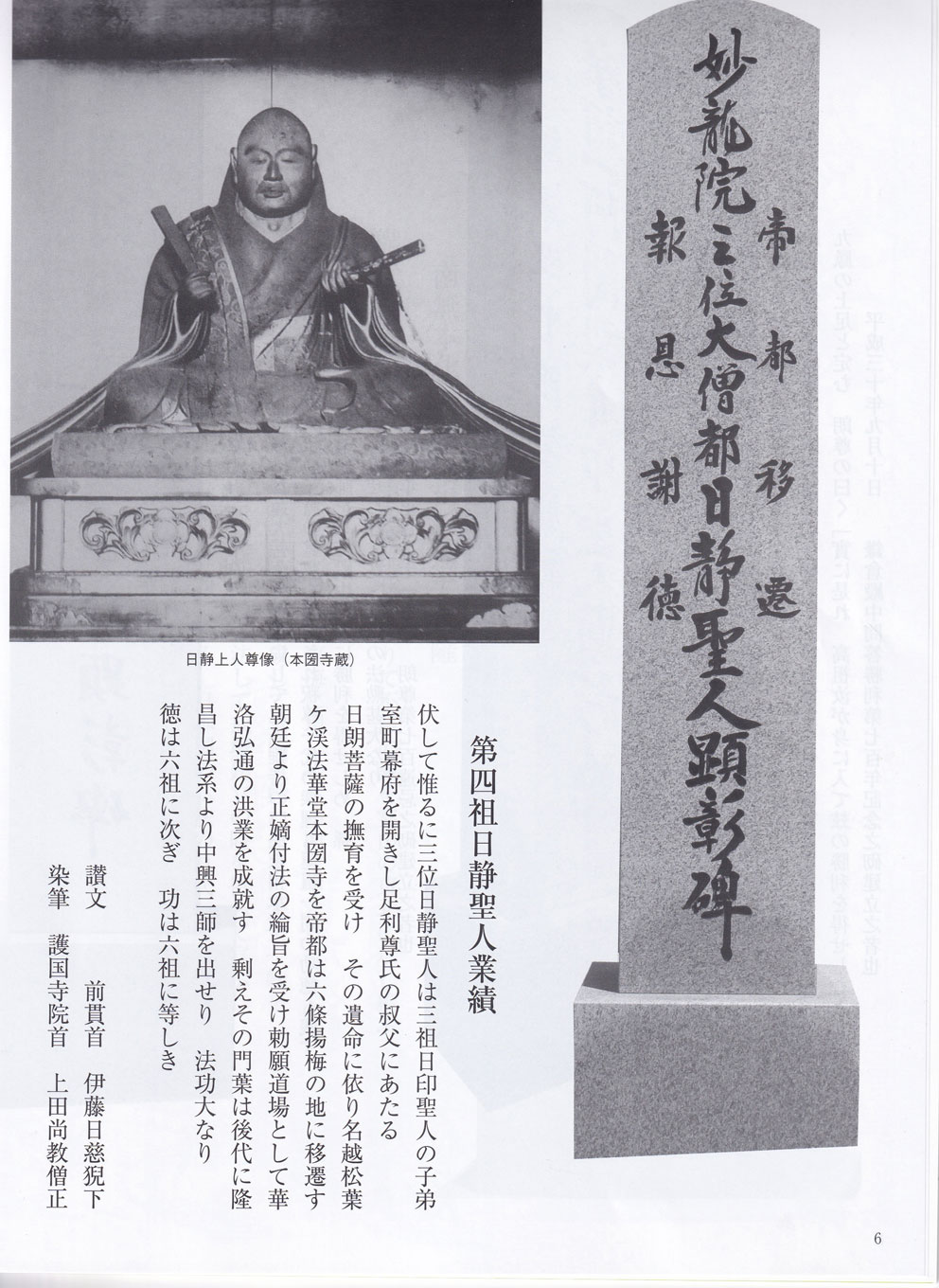

| 付記 山科大岩御稜地移遷 中興之師也(大本山本圀寺 第61世 沙羅樹院日瑞猊下) 宗祖日蓮大聖人御降誕七百五十年慶讃・山科移遷第一期竣工の法会 昭和46年11月6日 |

|

|

敬 白 文 大光山本圀寺今般三ケ日間に亘り宗祖日蓮大菩薩聖誕七百五十年を慶讃しその法筵を貼り 第一期浄業竣工の法会を奉行し併せて開山以来歴代の諸先師への報恩法要 及び國祷會を以て當山の再興祈願會を厳修し微衷を表し奉る 伏して惟るに七百五十年の往時 正に末法の初めなり 仏日西天に没し瞑暗の衆生本心を失し末法謗法の惑乱第五の五百歳に入る 闘諍堅固白法隠没権実に迷い正法を毀謗し堕獄の業を現ず 地涌の正導師 正像未だ出現せずる時なる哉 如来の滅後二千百七十一年仏説たがわずして本化の上首上行菩薩 正に久遠本仏の勅を奉じ末法の機を鑑し迹を日域に應現し給ふ 即ち大日輪 白蓮華に乗じ母胎に託し仏法東漸閻浮提の東 日本国を本地として降誕の瑞相を示し玉ふ 時にこれ貞応元年二月十六日なり 仰ぎ願はくは宗祖大聖人並に歴代先聖 山門守護の諸天善神等 利験擁護を垂れ五々百歳中 広宣流布 立正安国宗門興隆と守護せしめ玉え 別しては當山再興 山門鎮静一切無障礙と感応冥助を示現し給わん事を 南無妙法蓮華経 昭和四十六年 十一月六日 大本山本圀寺 六十一世 沙羅樹院日瑞 敬白

|

※ 令和5年12月18日 京都山科 護国寺 院首 上田 尚教僧正に 判読しづらい文字の監修を賜りました。 |

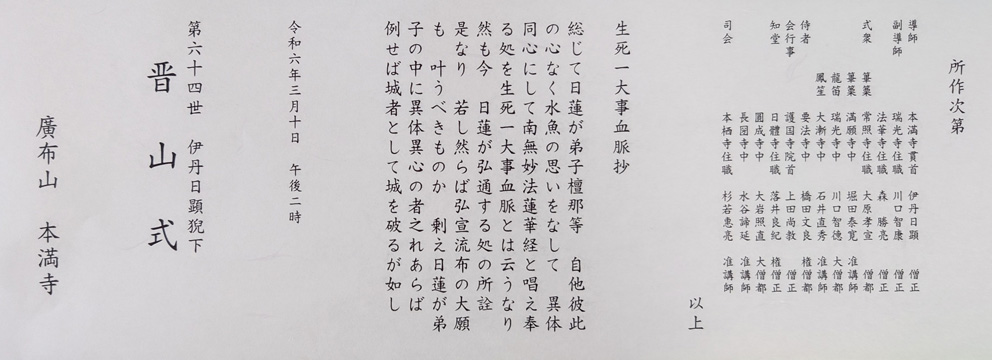

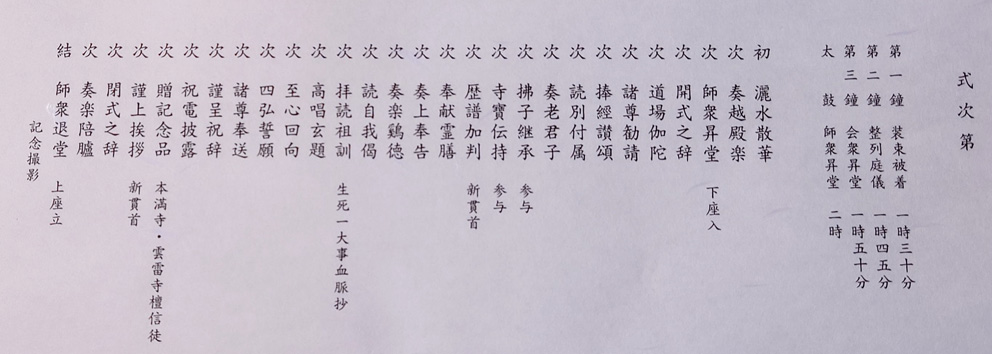

| 廣布山 本満寺 第64世 伊丹 日顕猊下 晋山式 |

| 令和 6 年 3月10日 |

|

|

|

|

|

|

|

|

.jpg) |

| 伊丹 日顕猊下の奉告文を youtube で拝聴する (1時間17分) 撮影 収録 小倉 孝昭 (外部リンク) |

| 奉告文 慎み敬って南無平等大慧一乗妙法蓮華経 南無久遠実成大恩教主本師釈迦牟尼仏 南無証明涌現の多宝大善逝 南無十方分身三世の諸仏 総じては 南無輪円具足未曾有大曼荼羅御本尊 列座の諸尊 別しては 末法有縁の大導師高祖日蓮大聖人 宗門歴代の諸先師 殊には 當山御開山玉洞妙院日秀上人 二祖以来歴代の諸上人 並びに 當山守護の諸天善神等 悉皆慈悲影現道場知見照鑑の御宝前に於いて 當山第六十四世法燈継承の儀を衆し奉る 伏して惟るに 當山は関白左大臣近衛道嗣公の嫡子 命一丸 玉洞妙院日秀上人 應永二年 十二歳にして 大本山本圀寺第五祖 建立院日傳上人について出家得度 行学二道に精進し 應永十七年(一四一○年)正月 二十七歳にして 新町今出川 近衛公邸に於いて法華経を講讃し 自ら廣宣流布山 本願満足寺と名付け開創し給う法城なり 以来近衛殿内道場として歴世の寺主は近衛家の猶子として法燈継承し天皇拝謁の儀に参内す 然るに 天文五年(一五三六年)七月 天文法難の戦火に遭い 伽藍は悉く炎上し烏有(うゆう)にきす 天文八年(一五三九年) 十二世 一如院日重上人代に関白近衛尚通公の外護丹精により いち早く現在の地に再興して後奈良天皇の勅願所となる 十三世 寂照院日乾上人は 後陽成天皇の御下問に應じて 宮中に宗門綱格を上書し教学体系を明らかにして 紫衣の勅許を得たり 後に豪族 能勢氏の帰依を得て 能勢妙見山を開き 能勢一円の教化を成就す 十四世 心性院日遠上人は 飯高壇林の化主 祖山学問中興の祖と称せられるも 慶長法難の折 徳川家康の怒りをかうも 養珠院お万の方の直訴により死罪を免がる 十五世 妙寂院日深上人 十六世 智見院日暹上人等 五代に渡りて身延山の貎座に晋董せられ 就中日重上人 日乾上人 日遠上人は宗門中興の三師と尊称せらる 三十五世 慈雲院日鳳上人は 徳川吉宗公の當病平癒祈願成就により 徳川家累代の祈願所となる 以来歴代に其の人を得て寺門繁栄す 明治四十四年二月 本堂焼失するも 昭和三年五十八世 小野日憙上人によりて現在の本堂再建を観る その後 歴代上人は混迷する時代に於いて最善の方策を以て護持丹精し給う 六十一世 三好日受上人より六十二世を継承されし師範 伊丹日章上人は 二十四年の長きに亘り當山護持丹精に尽力す その間 檀信徒の教化は元より 本堂内陣や鐘楼堂の修復 歴代廟 境内庭園の整備や永代供養塔の建立 数多の境内地返還をも実現す 他方 當山開創六百年を記念しての宝物調査 並びに本満寺宝物目録の出版 紹継〜金色の桜の下で〜仏法〜本当の幸せを得るための法〜の出版などを手掛け また 山号寺号に相応しい活動として若手教師の育成を目指し 師範日章上人の集大成でもある紹継塾を開講し今日に至る しかし乍ら 高齢により職務遂行に支障をきたし 六十三世に森日洸上人を招請し後事を託し退隠を決意す 日洸上人は 紹継塾の重要なることを深く鑑みて その継続を決断す 時流れ 令和五年五月九日 當山参与・責任役員・総代・監事合同会議上 自身の深刻なる病状を示され 万が一の事あらば 後事は沙門某に継承することを告げ 八月二十四日 安祥として化を他界に遷され 諸行無常の理(ことわり)を示さる 九月二十九日 参与・責任役員・総代の推挙を受け 関係書類を日蓮宗宗務総長に提出し 本年一月十八日 住職認証を受け 二月十二日仮晋山式を経て本日 第六十四世法燈継承の式典を挙ぐるに至る 悲しい哉 師範日章上人は一月十四日 招待式の夜半遷化す 然し乍ら其の魂魄 常に我が身にありて我が身を護り給う 大慈大悲御報恩謝徳 御開山玉洞妙院日秀上人が高祖日蓮大聖人の御誓願を帯し 御題目の広宣流布 久遠御本仏の本願満足を祈念し建立され また 歴代上人の歴史を鑑みれば 正に恩山の一塵徳海の一滴に 粉骨を以て謝するがごとき思いであり 後席を拝するにその責任の大なるを感ずるも其の身 文字通り浅学非才にして得る処無く 其の任に有らざれども 本日御来駕の各御尊聖の御指導御鞭撻と 有縁の檀信徒各位の御協力を請い願いて 微力乍ら報恩の誠を盡す覚悟なり 仰ぎ願わくば仏祖三宝 法華経守護の諸天善神等 慈愍擁護し山門鎮静の御加護を蒙り 當山益々隆昌にして 伽藍相続諸縁吉祥 十方の檀越異体同心にして宗風宣揚 以て一天四海皆帰妙法の祖訓を円成せしめ給わん事を 南無妙法蓮華経 令和六年 三月 十日 本山 廣布山 本満寺 第六十四世 瑞相院日顕 敬 白 |

|

|

| 日蓮宗 身延山中興之三師 曼荼羅本尊 日重上人(本満寺第12世・身延山第20世) 日乾上人(本満寺第13世・身延山第21世) 日遠上人(本満寺第14世・身延山第22世) |

|

| 弥生 三月十日 少し肌寒さを感じるが、心地よい。京都 上京区鶴山町の本山・本満寺に 日蓮宗総本山久遠寺第93世 持田日勇法主猊下御来臨の下、日蓮宗宗務総長 田中恵紳僧正 各本山貫首猊下 全国有縁の各聖 多くの檀信徒 総勢180余名の参集の法城で厳修されました。 |

|

| 令和六年 莚師法縁隆源会 京一支部 秋の定期法縁講 |

| 令和6年11月26日 於:京都市伏見区久我森の宮町 福生寺 |

| 合掌 錦秋の候 支部会員各聖におかれましては益々ご健勝の段お慶び申し上げます。恒例秋の法縁講を、梅本幸宏上人が法燈継承されました 福生寺にて開催致します。万障お繰り合わせの上ご参集下さいますようお願い申し上げます。 再拝 |

| 京一支部長 梅本 光祥 |

| 縁祖 隆源院日莚上人ご入滅 343年を経ても尚、法縁の活動はその灯を消すことなく、継承しております。 殊に京一支部にあっては、発足以来、新年初講を、大本山・本圀寺にてまた、春秋の法縁講は、春は縁頭の本山 本満寺にて、秋はご当番寺院にて開催されております。そのような模様を、普段着の、飾らない支部会員・各聖のお姿を少しくご披露させて頂きます。 |

|

| 伏見区 福生寺様 |

| 秋の法縁講を拝見する |

| 〜youtube〜外部リンク |

|

栄長山 福生寺 第34世・梅本幸宏上人の入寺、法燈継承式は令和6年11月10日、厳修されました。と、同時に師は上記「法華経乃扉」と題し、檀信徒向けに書籍を出版されました。

ここに、その「まえがき」を転載し、ご住職としての信念をご披露致します。

〜この『法華経乃扉』の冊子は、宗教にあまり関心のない人、ましてお経となるとなおさらという方々のための入門書であると同時に、単なる現代語訳に留まることなく、法華経の「扉」ということばに託し、宗教心というものを、何を真実と捉え、何を信ずるかという人間の心の在り方について試行錯誤しながら考え抜く切欠になればとの思いから発案しました。そしてこの法華経が作られた時代背景の中で、その思想がどのように生まれ受け継がれていったのか、という観かたをすれば、自ずと扉を開いてみたくなる気持ちが沸いてくるのではないかと思います。

日本文化の歴史は、日本仏教の歴史と言い換えても過言ではありません。仏教は国家仏教から貴族仏教へ、そして庶民の信仰へと展開していき、鎌倉時代になって法然が、専修念仏を正行とし他を雑行(ぞうぎょう)と否定していた頃、日蓮は、法然の浄土教を否定し、仏教のみならず法華経を中心としたすべての精神文化を総合的に把握することこそ肝要であると、釈尊・天台・伝教(でんぎょう)ー日蓮という歴史的経過に基づく系譜の中に自身を位置づけ、あらゆる精神文化は仏教に収斂され、仏教は法華経を根本としてはじめて成立すると考えたのです。

仏教におけるお経は、お釈迦さまのお説法を記録したものです。その中で法華経のお経の特色は「開会(かいえ)の思想」だと言われ、開会とは、それぞれが自分に気づかずに内包している潜在的な力を導き出し発揮させることを説いています。その中からどのように真実の実相を把(とら)えようとしてきたかを知ることができます。

仏式葬儀の多い日本では葬儀後の追善法要として、死後七日ごとを基準とする忌日法要(きにちほうよう)と、祥月命日(しょうつきめいにち:個人の亡くなった月日)を基準とする「年忌法要(ねんきほうよう)とがあります。年忌法要は、亡くなった翌年の祥月命日に行う一周忌、翌々年(死後二年目)に行う三回忌、死後七年目に行う七回忌と続き、以後、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、とあり、死後三十三回目の三十三回忌を「弔い上げ(とむらいあげ)」と言って、最終法要とするのが一般的です。但し、地域や家によっては、神仏混淆の影響か、五十回忌や百年忌を行うこともあります。

年忌法要も本来は四十九日などの忌日法要と同じく、血縁者・親族や地域、職場などで故人と縁のあった方を招き、菩提寺の住職に回向をお願いして行うものです。このような法要の機会があっても、法華経の全部を読誦(どくじゅ)するわけではないし、内容となれば、ちんぷんかんぷんというのが殆どだと思います。もちろん、読経の後にお坊さんの説教を聞くことができますが、この冊子の最大の目的は、日本特有の法要を通して誰もが自分に気づかずに内包している潜在的な力を導き出すことであり、また、法華経が親しみ易く理解する手助けとして役立つことを願ったものです。

冊子の内容は、比較的頻繁に読誦するお経を取り上げ、主な「法要式次第」である道場偈から奉送までを真読(原文)、訓読(読み下し文)、現代語訳の順の三段階に、日蓮聖人御妙判には訓読と、現代語訳の二段に同ページに解りやすく配列し工夫しました。法要の読経の前や合間に読んで貰えば幸いです。尚、法要式次第の解題は最後に纏めて付しました。

| 福生寺 住職 梅本 幸宏 合掌 |

| 令和七年 莚師法縁隆源会 京一支部 春の定期法縁講 |

| 令和7年4月22日 於:京都市上京区寺町通鶴山町 本山本満寺 |

|

本満寺様名物の「しだれ桜」も散り、先々代様がこよなく愛し育てられた牡丹、お庭の彼方此方に咲きそろっておりました。

外気温、23度、心地よい春風に、当山の長い歴史を感じ入っておりました。午後4時から莚師法縁隆源会 京一支部様の各聖、ご出仕のもと、総勢16名が本堂で法味を言上されました。

導師の会長様は、昨年ご当山に第64世としてご晋山されました。 先々代様が師父に当たられ、本堂の中には第62世・伊丹日章猊下の二十数年貫首としてお勤めになられた思い出のお姿が飾られておりました。

| 令和7年 春の法縁講を拝見する |

| 〜youtube〜外部リンク |

|

| 春の法縁講にて導師を務められる本満寺第64世 伊丹日顕猊下 併せ 莚師法縁隆源会会長 |

|